■ 종묘 정전 앞, 조선 왕실의 혼과 숨결이 서린 행사가 열리다

2025년 4월 24일 목요일 저녁, 종묘 정전 앞에 조용한 발걸음들이 모였다.

조선 왕실의 혼과 숨결이 서린 공간에서, 유네스코 인류무형문화유산으로 등재된 종묘제례악(宗廟祭禮樂)이 다시금 펼쳐지는 현장이다.

어둠 속에서 해당 무대에 조명이 빛나며 고요한 밤을 깨운다.

.jpg) 참관객의 기대감 속에 본격적인 공연이 시작되기 직전의 정전 앞

참관객의 기대감 속에 본격적인 공연이 시작되기 직전의 정전 앞종묘제례악은 조선 시대 역대 국왕과 왕비의 신위를 모신 종묘에서 올리는 제사 의식에 맞춰 진행되던 음악과 무용으로 구성되어 있다.

이번 공연은 국가유산청 산하 궁능유적본부와 국가유산진흥원이 주관한 행사로, 단순한 무대 공연이 아닌, 의식과 예술, 공간이 함께 어우러지는 전통 재현 행사였다.

■ 오운악장과 일무, 절제의 미학

종묘제례악 공연은 예술 감상 뿐만 아니라, 실제 제례의 흐름을 충실히 따르며 진행된다.

우리 일상에서도 가정 제례가 존재하듯, 종묘에서는 더욱 정교하고 엄격한 절차에 따라 의식이 이루어진다.

이번 행사에서 재현된 주요 절차를 찬찬히 살펴보며, 우리의 일상 속에서 점점 희미해져 가는 전통 의식을 다시금 되새겨보는 계기가 되기를 바라는 마음이다.

.jpg) '취위'를 진행하는 모습을 숨죽여 지켜보는 참관객들

'취위'를 진행하는 모습을 숨죽여 지켜보는 참관객들"종묘제례악 야간 공연"은 제례의 규모를 줄이고 예악 중심의 제례 절차로 진행됐다.

여기서 제례 절차를 살펴보겠다.

◆취위(就位): 악사, 일무원, 제관들이 정해진 자리에 서는 절차로, 의식의 시작을 알린다.

◆영신례(迎神禮): 신을 맞이하는 의식으로, 종묘에 신령을 모시는 과정이다.

◆신관례(薦官禮): 향을 피우고 폐백을 올리는 의식으로, 신령께 경의를 표하는 절차다.

◆궤식례(饋食禮): 제사에 필요한 재물을 올리는 의식으로, 정성 어린 공물을 바친다.

◆초헌례(初獻禮): 신에게 첫 번째 잔을 올리는 절차로, 의식의 중심이 된다.

◆아헌례(亞獻禮): 두 번째 잔을 올리는 절차로, 보좌하는 제관이 수행한다.

◆종헌례(終獻禮): 세 번째 잔을 올리며 제사의 마무리를 향해 나아간다.

◆철변두(撤籩豆): 제례에 사용된 제기와 그릇을 거두는 절차로, 의식 정리 단계다.

◆송신례(送神禮): 신을 정중히 보내드리는 마지막 의식으로, 제례를 완결짓는다.

이러한 절차를 따라 종묘제례악은 전통 제례의 흐름을 충실히 반영하며, 단순한 공연을 넘어 조선 왕실 문화의 정수를 생생히 전달하고 있다.

이번 야간 공연은 정전 뜰 앞에 설치된 네 곳의 무대 중 공연하는 해당 무대에서 번갈아 가며 펼쳐졌다.

악대는 종묘제례악의 대표곡인 '보태평'과 '정대업'을 중심으로 연주했으며, 이에 맞춰 문무와 무무의 춤사위가 정갈하게 이어졌다.

공연은 음악과 춤이 절제된 형식 속에서 진행되었고, 단원들은 일정한 간격으로 이동하여 각 무대에 오를 때마다 차분하고 일관된 동작으로 연주와 춤을 이어갔다.

특히 무대와 관람석은 일정 거리를 두고 있었고, 공연단원들은 별도의 공간에서 대기하며 단체로 이동하는 체계적인 방식으로 움직였다.

덕분에 관객들은 오롯이 공연 자체에 집중할 수 있었다.

이러한 절제된 공간 구성은 종묘제례악 고유의 경건함을 한층 강화했다.

종묘제례악은 조선시대 '종묘의궤'와 '국조오례의' 등 고문헌을 근거로 악장과 무무의 형식, 제례 절차를 충실히 복원한 것이다.

공연에 참여하는 악사와 무용수는 고증위원회의 검토를 거쳐 악기, 선율, 춤사위, 의상까지 모두 옛 기록에 따라 재현하며, 이를 통해 조선 왕실 제례의 본래 모습을 최대한 정확하게 되살리고 있다. (참고 자료 : 국립국악원 및 국가유산청 누리집)

☞ (국가유산청) 종묘제례악 상세설명과 음원 듣기 바로가기

.jpg) 무원(舞員)들이 줄을 맞추어 추는 집단 군무 일무(佾舞)

무원(舞員)들이 줄을 맞추어 추는 집단 군무 일무(佾舞)■ 전통과 현대, 경계를 넘어 만나다

공연은 전통예술의 원형을 보존하면서도 현대 관객과 자연스럽게 접점을 형성했다.

종묘라는 장소의 신성함을 해치지 않기 위해 조명을 최소화하고, 필요한 순간에만 무대에 빛을 더하는 방식은 관람객에게 특별한 현장 체험을 제공했다.

공연을 관람한 한 시민은 "어둠 속에서 조명이 켜질 때마다 새롭게 시작되는 느낌이 들었다"며, "공연을 따라 자연스럽게 마음이 가라앉는 체험을 했다"고 소감을 전했다.

이번 공연은 종묘제례악이 전문가나 전통예술 애호가만의 영역이 아니라, 모든 이가 조용히 감상하고 공감할 수 있는 소중한 문화유산임을 보여주었다.

.jpg) 문(文)을 기리는 보태평과 무(武)를 기리는 정대업에 맞춰 추는 일무

문(文)을 기리는 보태평과 무(武)를 기리는 정대업에 맞춰 추는 일무■ 세계유산, 일상 속으로 이어지다

종묘제례악은 2001년 유네스코 인류무형문화유산으로 지정된 이래, 국내외에 그 가치를 널리 알려왔다.

그러나 문화유산은 단순히 보존하는 데 그쳐서는 안 된다.

이번 행사는 종묘제례악이 여전히 현재진행형의 문화라는 인식을 강화하는 계기가 되었다.

행사 관계자는 "종묘제례악은 과거의 유산이 아니라, 지금, 이 순간에도 숨 쉬는 우리의 문화"라며, "앞으로도 다양한 기회를 통해 국민이 자연스럽게 체험할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

종묘제례악은 국내에서만 그 의미를 지니는 유산이 아니다.

세계 무대에서도 그 가치를 인정받으며 점차 그 울림을 넓혀가고 있다.

특히 2025년, 4월 4일과 5일 싱가포르 에스플러네이드(Esplanade) 극장에서 열린 아시아 문화예술 교류 행사에 참여하여 종묘제례악을 선보였다.

이 공연은 현지 관객들에게 조선 왕실 제례 문화의 깊이를 소개하는 계기가 되었으며, 한국 전통예술의 품격과 정수를 세계에 알리는 데 큰 역할을 했다.

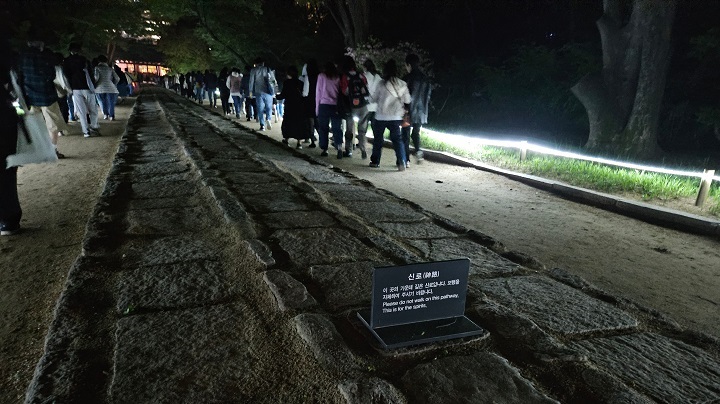

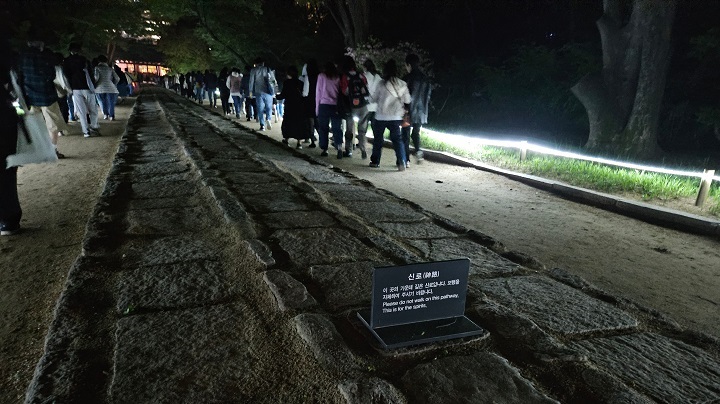

신이 오시는 길 '신로'

신이 오시는 길 '신로'행사 당시 종묘제례악 공연은 단순한 음악과 무용의 재현을 넘어, 왕실 제사의 정성을 품은 예악(禮樂) 문화를 이해시키는 데 초점을 맞췄다.

관객들은 절제된 동작과 장엄한 선율 속에서 생소하지만 숭고한 분위기를 느끼며 깊은 인상을 받았다.

종묘제례악은 앞으로도 세계 여러 도시에서 한국 고유의 정신과 미학을 전하는 살아 있는 유산으로 그 입지를 더욱 넓혀 나갈 전망이다.

☞ '국립국악원 누리집' 바로가기 www.gugak.go.kr

☞ '국가유산청 누리집' 바로가기 www.khs.go.kr

국민에게 꼭 필요한 정보의 메신저!

대한민국 정책의 흐름을 발로 뛰고, 때로는 직접 겪어보며..

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)