해양폐기물은 선박사고, 어업 생산성 저하, 생태계 파괴, 경관 훼손 등의 피해를 입히고 수거해 처리하는데도 대규모 예산이 투입된다. 또 해류를 따라 국경을 넘어 외교적인 문제도 발생할 수 있다.

2021년 5월 해양수산부는 ‘해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리 기본계획’을 발표했다. 2021년부터 2030년까지 10년 동안의 해양 플라스틱 폐기물의 발생량 60% 감축을 목표로 삼았다. 발생 예방부터 수거와 운반체계 개선, 처리와 재활용, 관리강화와 국민인식 제고까지 해양폐기물의 전 주기를 관리해 2050년 제로화를 목표로 추진하고 있다.

콘텐츠 영역

해양폐기물 저감 대책

최종수정일 : 2022.02.25

글자크기 설정

이 자료는 2018년 12월부터 2022년 4월까지 운영한 백과사전형 정책 설명 콘텐츠입니다.

최종수정일 이후 변경된 내용은 관련기관이나 최신 정책뉴스를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

최종수정일 이후 변경된 내용은 관련기관이나 최신 정책뉴스를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

1. 해양폐기물 저감 대책 추진

2. 대책의 필요성

해양폐기물 발생량과 수거량

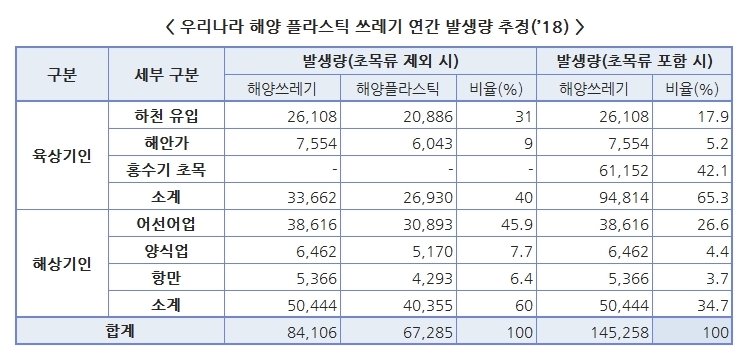

우리나라의 해양폐기물 발생량은 연간 14.5만 톤 수준이다. 이 가운데 65.3%는 육상쓰레기가 강을 통해 바다로 유입된 것이고, 34.7%는 어업 등 해양 활동으로 생긴 것으로 추정된다. 홍수기에 많이 발생하는 초목류(부러진 나무, 풀 등)를 제외하면 연간 8.4만 톤의 쓰레기가 40%는 육지에서, 60%는 해양에서 발생하고 이중 80%인 6.7만 톤이 플라스틱일 것으로 추정되고 있다.

(출처=제3차 해양쓰레기 관리 기본계획 연구(2018, KMI))

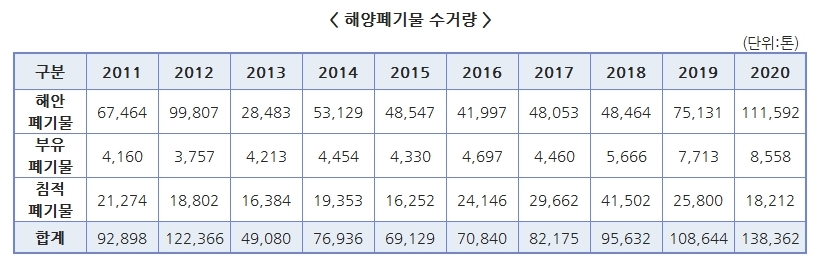

(출처=제3차 해양쓰레기 관리 기본계획 연구(2018, KMI)) 수거량은 그해 태풍과 홍수의 발생 빈도에 따라 차이가 있지만 점차 증가하는 추세이다. 2020년에는 2016년 대비 200% 증가한 13.8만 톤이 수거됐다.

(출처=해양환경정보포털(2020))

(출처=해양환경정보포털(2020)) 해양폐기물로 인한 피해

유엔환경계획은 해양 플라스틱 쓰레기로 인한 산업적 피해(관광, 어업 등)와 처리 비용이 2018년 기준 60~190억 달러에 이를 것으로 추정했다. 인간의 건강이나 생태계 파괴로 인한 피해는 제외된 수치다.

① 선박사고 유발 바다에 버려진 밧줄, 어망이 선박의 추진기에 감기거나 비닐봉지가 냉각수 파이프에 빨려 들어가 엔진 부하를 유발한다. 전체 선박사고 원인의 10%는 해양쓰레기 때문이다.

② 어업 생산성 저감 어망을 훼손시키고 어획물에 섞여 조업 시간을 늦춰 생산성이 떨어진다.

③ 생태계 파괴 바다에 버려진 어망에 바다 동물이 걸려 죽는 유령 어업으로 폐사하는 해양생물은 연간 어획량의 10%에 달한다. 해양쓰레기는 생물 서식지를 덮쳐 해양 생물의 생존을 위협한다.

④ 관광자원 및 경관 훼손

⑤ 수거 및 처리 비용 발생 조사, 수거, 처리 등에 많은 예산이 든다. 수거되더라도 염분 등으로 재활용이나 소각, 매립에 제한이 많다.

⑥ 국가 간 갈등 유발 해류를 따라 국경을 넘어 이동하는 특성 상 외교 갈등으로 이어진다.

3. 해양폐기물 관리 정책 변천

![해양폐기물 관리 변천 [소극적 수거 - 지방정부 중심] 항망/어항 청소선 운영, 해안청소(매월), 바다 대청결 운동(년1회) - 개별 사업 수행 → 1996 → [적극적 수거 - 중앙정부/NGO] 해양(침적)쓰레기 수거(99~), 해양쓰레기모니터링(01~), ICC행사(01~), 한강 지자체협약 체결(01~), 처리기술 및 장비 개발(01~), 조업중 인양쓰레기 수매(06~) - 관리자체제 모색 → 2008 → [계획적/예방적 관리 - 중앙/지방/NGO] 해양쓰레기 관리계획 수립(08~), 해양쓰레기모니터링(정기)(08~), 유역관리책임제 도입(08~), 해양환경관리공단(08~), 해양폐기물관리법 제정(19), 해양폐기물관리기본계획(21) - 체계적 관리](https://www.korea.kr/newsWeb/resources/temp/images/000228/%ED%95%B4%EC%96%91%ED%8F%90%EA%B8%B0%EB%AC%BC%EC%A0%80%EA%B0%904.jpg)

해양수산부가 설립된 1996년 이전에는 지자체 중심으로 해변 쓰레기와 부유 쓰레기를 수거하는 데 집중했다. 월 1회 항만과 어항 청소선 운영, 해안가 정화 활동을 하고 연 1회 바다 대청소 운동을 펼쳤다.

해양수산부 출범 이후 침적쓰레기 수거, 조업 중 인양쓰레기 수매 등 중앙정부차원의 적극적인 수거가 이루어졌다. 2008년 이후부터는 제1차(2009년), 제2차(2014년), 제3차(2019년) 국가 기본계획을 수립하고 발생 예방과 수거 및 처리를 포괄하는 국가 관리체계로 전환했다.

해양폐기물관리법이 2019년 제정되고, 제1차 해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리 기본계획이 2021년 수립되면서 관리는 더욱 강화됐다. 지자체 중심의 소극적 수거에서 중앙정부 차원의 적극적 수거로 전환한 해양폐기물 처리는 이제 계획적이고 예방적인 차원에서 관리된다.

관리의 방향은 ① 해양폐기물 수거에서 발생 예방과 영향을 저감하는 단계로 전환 ② 자원순환 접근을 통한 해양폐기물 탈탄소화 추진 ③ 과학기반의 정책 수립과 스마트 기술 적용으로 관리 역량 고도화 ④ 지역과 연계하고 시민과 협력하는 참여 정책 실현이다.

이를 위해 해양수산부는 2021년 5월 해양폐기물 및 해양오염 퇴적물 관리 기본계획을 발표했다. 「해양폐기물 관리법」 제5조에 따른 법정계획으로 2021년부터 2030년까지 10년간의 해양폐기물 등에 관한 정부 정책의 기본방향을 제시한다.

‘깨끗한 해양환경 조성으로 다 함께 누리는 건강한 미래’(Clean Ocean, Healthy Future)라는 비전을 세우고, 2030년까지 해양 플라스틱 폐기물의 발생량을 60% 감축, 2050년까지 제로화를 목표로 한다. 발생 예방, 수거와 운반체계 개선, 처리와 재활용 촉진, 관리 강화 및 국민인식 제고 등 해양폐기물의 생애 전 주기에 걸친 관리를 추진전략으로 세웠다.

4. 저감 대책 주요 내용

(출처=해양수산부)

(출처=해양수산부) 1) 발생예방

해상기인(어구·부표) 발생 저감

① 어구·부표 등에 대한 관리 강화 ㅇ(어구실명제 등) 어구·부표의 생산-판매-사용-수거에 이르는 전 주기 관리 강화를 위해 「수산업법」개정(’21.2월 발의) 추진 ㅇ(어구·부표 보증금제) 어업인이 폐어구·부표를 반납할 경제적 유인을 제공해 폐어구·부표의 회수-재활용 선순환 체계 구축(’23~) ㅇ(집하시설 확충) 폐어구·부표의 해양 재유입 방지 및 회수의 편의성 제고를 위해 집하시설(76개소, ’21) 2030년까지 300개소 확충

② 어구·부표의 품질 향상 ㅇ (친환경 부표) 친환경부표 사용 의무화*와 친환경 부표 보급 사업 확대 추진,해변오염의 주범인 스티로폼 부표 제로화 달성 * 김, 굴 등 양식장(’22년), 기타 양식장(’23년)을 구분해 사용금지(관련 규정 정비 완료, ’21.11) ㅇ (생분해성 어구) 생분해성 어구 성능 개선, 관리체계를 강화하고 어업인 참여확대 통해 보급물량 지속적 확대 * (관리체계 강화) 품질검사 연 2회 실시 → 납품시마다 수시 검사 ** (보급확대) ∼’20년 11종 4,548척→ ’21년 549척(꽃게·붕장어)→ ’24년 720척(꽃게·참조기)

육상기인(하천 유입 등) 발생 저감

① 하천을 통한 해양유입 저감 ㅇ(유입 차단막) 운영 중인 6개(한강1, 금강2, 영산강2, 섬진강1) 곳에 더해 유입가능성이 높은 주요지역의 지천 위주로 차단막 설치 확대 ㅇ (협의회) 현 운영 중인 협의체(해수부,환경부, 지자체, ’21년∼) 운영 강화 및 장기적으로 5대강 광역권 협의체 구성 및 유입쓰레기 총량제 검토

〈총량제 단계별 도입 계획〉 * (1단계) 강·하천을 통해 해양으로 유입되는 폐기물의 체계적 관리를 위해 5대강 유역 폐기물 발생량 추정 및 하구역 모니터링을 통한 해양 유입량 산정 * (2단계) 5대강 유역 폐기물 중장기 감축 목표 설정 및 유역 지자체의 폐기물 중장기 감축량 할당 산정 * (3단계) 5대강 중 하나에 시범 적용하고 유역 폐기물의 효과적인 관리를 위해 해양수산부, 환경부, 지자체 등이 참여하는 추진 협의체 구성·운영

ㅇ (평시관리 강화) 평상시 및 홍수기를 구분해 하천변 쓰레기 및 강하구 쓰레기 수거활동 실시 * (평상시) 하구둑 기설치 강(낙동강, 금강, 영산강)은 수면관리자 중심 수거, 한강은 서울시(한강 본류), 인천시(인천 앞바다) 책임 수거 **(홍수) 장마철 전 한달간(6월) 지류·지천 중심 집중 수거기간 운영

② 육상폐기물 전(全) 단계 관리 강화 ㅇ (유통·소비) 재활용이 쉬운 제품 생산 유도, 미세플라스틱 사용규제*, 분리배출 방법 집중 홍보, 재활용 제품의 품질 제고 등 유통·소비 구조 확립 * 화장품, 의약외품, 생활화학제품 등의 의도적 미세플라스틱 사용금지(’21~), 생산자책임재활용제도 강화 등 ㅇ (생산단계) 의도적 미세플라스틱 사용금지 품목 확대, 생산자책임 재활용률 상향, 새 활용(Up-Cycling) 활성화 추진 ㅇ (일회용품) 비닐봉투 등 해양에 유입되기 쉬운 플라스틱 1회용품 사용금지 업종 지속 확대 및 과대포장 억제기준 마련 * 비닐봉투 금지 : 대형마트·슈퍼(현재) → 중소형 마켓(’22) → 전 업종(’30)

수거·운반체계 개선

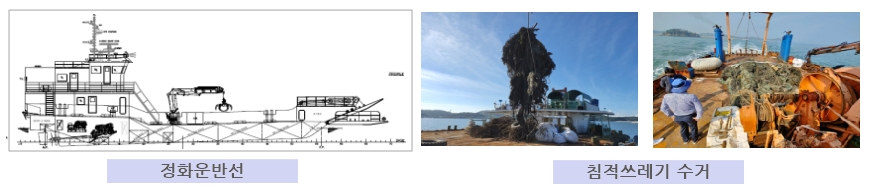

① 수거 사각지대 해소 ㅇ (정화운반선) 해양쓰레기가 적기 수거·처리되지 못하는 도서지역 해양쓰레기 문제 해소를 위해 정화운반선 7척 건조·보급 ㅇ(침적쓰레기) 침적쓰레기에 대한 중장기 관리계획(’21∼’25)에 따라 연간 수거량 상향(4,000→6,000톤), 먼 바다 수거지원 사업 확대 ㅇ (먼바다) EEZ는 우선 어업단체 협력을 통해 조업 중 인양 쓰레기 수거 추진, 대형방제선(5천톤급, ’18~’22 건조)도 활용

(출처=해양수산부)

(출처=해양수산부) ② 지역참여 수거환경 조성 ㅇ (바다환경지킴이) 지역민을 채용하여 해안가·어항 등 일정구역을 상시 전담 관리하는 바다환경지킴이 사업 확대 추진 * ’19년 200명을 시작으로 ’20년부터 51개 시군구에 1,000명씩 배치 중이며, ‘22년 1,200명 계획, ㅇ (자치단체 지원) 지자체에 지방비 확충을 독려하고, 국고 보조율 상향(현재 50%)과 정화 선박·장비 확보 지원 추진

③ 수거체계 효율화 ㅇ (모니터링) 취약한 해양쓰레기 발생량 등 정보를 보완하기 위하여 빅데이터 기술 기반의 감시체계 기술개발(’24) ㅇ (장비개발) 기존 인력 중심의 수거를 보완할 수 있는 해변 미세플라스틱 제거장비, 진공흡입식 수거 장치 등 개발 추진(’20~, R&D)

처리·재활용 촉진

① 처리 인프라 확충 및 관리 강화 ㅇ (인프라 확충) 염분, 오염물 부착으로 소각·재활용이 곤란했던 해양폐기물의 재활용률 향상을 위해 전처리 시설 설치 ㅇ (위탁처리업체 관리 강화) 수거한 해양쓰레기가 방치되는 것을 예방하기 위해 위탁 계약한 처리업체의 적법 처리 여부 지속 점검

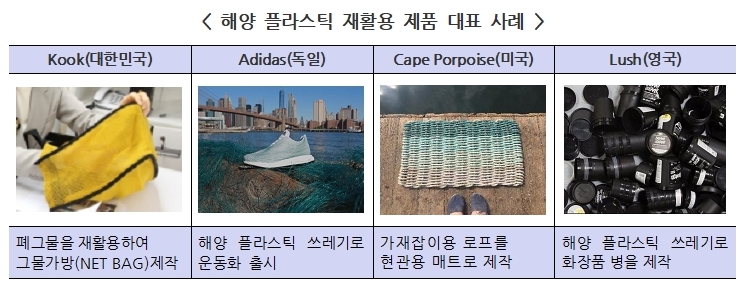

② 재활용 활성화 기반 조성 ㅇ (생산자 책임 강화) 양식용 부표(現 29%) 등 기존 생산자책임재활용제도* 적용 품목의 재활용 의무율을 단계적으로 상향 추진 * 제품 생산자(제조·수입업체)에게 제품에서 발생하는 폐기물을 회수하여 재활용하도록 의무를 부여하는 제도 ㅇ(재활용 제품 수요 확대) 지자체·공공기관 대상으로 플라스틱 재활용 제품 구매 촉진 및 소비자 대상으로 우수제품 홍보 실시 - 업사이클링(Up-Cycling)* 기획 공모전을 통해 민간의 제품 개발을 촉진하고, 우수작품 전시전을 개최하여 국민관심 유도

(출처=해양수산부)

(출처=해양수산부) ③ 기술개발 ㅇ(도서어촌 자원순환스템) 해양플라스틱쓰레기의 최적 전처리공정을 포함한 친환경 소규모 통합 에너지화시스템 개발(’20~’24, R&D) ㅇ(선상처리 시스템) 해양폐기물을 선상에서 수거, 분류, 전처리 및 처리 할 수 있는 LNG-수소 추진 친환경 선박 개발(’22~’26, R&D)

관리기반 강화 및 국민인식 제고

① 해양폐기물 관리체계 ㅇ(해양폐기물관리위원회) 다부처 위원회가 실질적으로 운영되도록 실무위원회, 관련 작업반 구성하고, 논의안건 지속 발굴 ㅇ (해양폐기물관리 조례안 보급) 체계적인 관리 및 대응을 위해 표준 조례안(’19년 작성 전파)에 자치단체별 조례안 보급 확대(∼24) * 84개 연안 지자체(광역 11개, 기초 73개) 중 24%(30%) 제정하여 운영 중

② 해양 미세플라스틱 관리 기반 구축 ㅇ (분포도 조사) 국내 연안에서의 미세플라스틱 분포현황 주기적 조사, 지역별 시계열 자료 구축(’19, 시범조사 / ’20~, 본조사) ㅇ (위해성 평가) 국민의 관심이 높은 해양 미세플라스틱의 유입경로 파악 및 환경 권고 기준 마련 추진(’22∼’26)

③ 국민 참여 확대 ㅇ (국민 참여형 캠페인) 바다의 날(5.31)에 「해양 플라스틱 제로화 캠페인」을 개시하고, 정부·지자체·NGO·주민 합동의 대대적 수거 실시 ㅇ (지역 프로젝트 추진) 민간이 주도적으로 해변을 입양·관리하는 반려해변*을 적극 보급하는 등 ‘해양쓰레기 관리 생태계’ 조성 * 단체·기업 등이 특정 해변을 선택하여 책임감을 가지고 정화활동 시행 - 2021년 4개 지자체(경남·충남·인천·제주)를 시작으로 매년 3∼4개 지자체를 추가하여 2023년부터 전국으로 확대 실시

④ 맞춤형 교육 강화 ㅇ (맞춤형 프로그램 개발) 대상별(어업인, 낚시인, 관광객 등)·연령별 특성을 고려한 교육프로그램 제작·보급 ㅇ (현장중심 교육) 해양쓰레기 발생 특성을 고려한 주민교육을 실시하고, 해양환경 이동교실(현재 1대 운영 중)을 확대하여 현장방문 교육 강화

⑤ 국제협력 ㅇ (신남방 협력) 해양쓰레기 관리 역량강화 및 청항선 건조 사업*을 적기 착수하고, 협력대상 국가 및 신규 사업 추가 발굴 ㅇ (UNEA 등 대응) 국제협약 제정 논의 착수가 예상되는 제5차 유엔환경총회에 주도적으로 대응(’22.2)하고, 제7차 국제해양폐기물콘퍼런스(IMDC)를 성공 개최(’22.9)

5. 관련자료/누리집

[보도자료] 해양플라스틱 저감과 불법어업 근절을 위한 기반 구축 (2019.10.31.) [블로그] 해양폐기물을 체계적으로 관리합니다! (2020.12.04.) [보도자료] 남북극을 아우르는 극지활동 활성화 근거 마련 (2021.03.24.) [보도자료] 지난해 해양쓰레기 13.8만 톤 수거, 2018년보다 약 45% 많아 (2021.03.10.) [보도자료] 2030년까지 해양플라스틱폐기물 발생량 60% 감축, 2050년 제로화 달성 (2021.05.20.) [영상] 2050년까지 해양플라스틱 쓰레기 '제로화' 추진 (2021.06.18. / KTV 국민방송) [보도자료] 우리 바닷속 미세플라스틱, 해양생물에 영향 주지 않는 수준인 것으로 평가 (2021.06.25.) [보도자료] 해양쓰레기를 패션소품으로! 대변신의 주인공은? (2021.11.02.) [간행물] From Pollution to Solution: a global assessment of marine litter and plastic pollution (2021.10.21, UNEP)

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.