콘텐츠 영역

더도덜도 말고 ‘한가위’만 같아라

잘못 알려진 6가지 진실

‘노무현 대통령이 “자장면이 맛있다”고 말했습니다. 이튿날 신문에 ‘노 대통령, 자장면이 짬뽕보다 맛있다 발언 파문 확산’이라고 대문짝만하게 보도됩니다. 그 다음날은 짬사모(짬뽕을 사랑하는 모임) 대표가 “짬뽕을 무시하는 처사”라며 강력 반발했다는 뉴스가 톱을 장식합니다.’

한 번쯤 들어 보셨죠? 지난해 우리나라 일부 신문의 보도 행태를 촌철살인으로 풍자해 큰 인기를 끌었던 패러디 중 하나입니다. 요즘에도 그런 식의 보도가 난무합니다. 한국 신문에 따르면, 우리 경제는 벌써 몇 번째 파탄과 침몰을 거듭했는지 모릅니다. 세금폭탄으로 우리의 부동산에는 지진이 났어도 몇 번 났겠죠. 언론은 5공식 통제를 받아 입에 재갈이 물려도 몇 번 물려, 재갈이 물렸다는 말조차 할 수 없어야 맞습니다.

문제는 이러한 보도들이 계속 확대·재생산되면서 마치 일반적 사실처럼 부풀려 인식 된다는 데 있습니다. 경제위기론, 세금폭탄론, 균형발전 실패론, 정부규모론 등등 언론의 일방적 보도로 인한 오해는 무엇이고 진실은 무엇인지 하나하나 짚고 넘어가지 않을 수 없습니다.

한 번쯤 들어 보셨죠? 지난해 우리나라 일부 신문의 보도 행태를 촌철살인으로 풍자해 큰 인기를 끌었던 패러디 중 하나입니다. 요즘에도 그런 식의 보도가 난무합니다. 한국 신문에 따르면, 우리 경제는 벌써 몇 번째 파탄과 침몰을 거듭했는지 모릅니다. 세금폭탄으로 우리의 부동산에는 지진이 났어도 몇 번 났겠죠. 언론은 5공식 통제를 받아 입에 재갈이 물려도 몇 번 물려, 재갈이 물렸다는 말조차 할 수 없어야 맞습니다.

문제는 이러한 보도들이 계속 확대·재생산되면서 마치 일반적 사실처럼 부풀려 인식 된다는 데 있습니다. 경제위기론, 세금폭탄론, 균형발전 실패론, 정부규모론 등등 언론의 일방적 보도로 인한 오해는 무엇이고 진실은 무엇인지 하나하나 짚고 넘어가지 않을 수 없습니다.

|

|

참여정부 내내 일부 언론을 통해 본 한국경제는 아슬아슬했습니다. 늘 ‘위기’ ‘파탄’ ‘침몰’이었습니다. 과연 그랬을까요? 2007년 7월 25일 무디스사가 우리나라의 신용등급을 5년 만에 ‘A3’에서 ‘A2’로 상향조정했습니다. 이로써 참여정부 기간 동안 S&P, 피치 등 3대 국제신용평가기관 모두가 우리나라의 신용등급을 올렸습니다.

|

위기를 한발 앞서 경고하고 합리적인 대비책을 주문하는 것은 언론의 역할입니다. 그러나 지나친 비관론을 퍼뜨려 국민을 불안하게 하고, 경제 무기력증에 빠져들게 하는 것은 위험합니다. 시장을 위축시키고 진짜 위기를 불러올 수도 있습니다. 말그대로 ‘경제는 심리’입니다.

외국에서는 우리 경제를 한국 언론과는 정반대로 보고 있습니다. 세계적 투자은행 골드만삭스는 2007년 3월 발행한 세계경제전망 보고서에서 2025년 한국은 세계 8대 경제 강국에 오를 것이라고 전망했습니다.

|

|

8·31 부동산대책이 발표되던 지난 2005년, 언론은 참여정부의 부동산정책으로 “애꿎은 피해자가 쏟아진다”(조선 2005. 8. 24)고 목청을 높였습니다. “집 한 채를 소유한 중산층 전체가 일시에 감당하기 어려운 세 부담을 지게 됐다”(동아 2005. 8. 20)고도 했습니다.

|

대상자들이 내는 세액 크기도 언론의 호들갑에 못 미칩니다. 올해 대상자 중 42.2%는 100만 원 이하를 냅니다. 26.8%는 50만 원 이하입니다. 양도소득세 역시 마찬가지입니다. 그동안 몇몇 언론은 참여정부가 종부세 강화에 양도세까지 중과해 거래마저 막았다고 비판했습니다. 하지만 6억 원 이하의 대다수 1세대 1주택자는 양도세 과세 대상이 아니라는 점은 말하지 않습니다. 그릇된 정보로 국민의 눈을 가린 것입니다.

유행어가 돼 버린 ‘세금폭탄’. 그러나 실체는 없었습니다.

|

|

계획대로라면 2020년 수도권 인구 비중은 47.5%로 안정화됩니다. 균형발전정책이 없다면 그 수치는 52.3%까지 올라갈 것이라는 게 정부와 전문가들의 예상입니다. 몇몇 언론은 균형발전정책에 따른 토지 보상비가 수도권 집값을 폭등시켰다고 주장합니다. 행복·혁신도시 등으로 전국이 투기장이 됐다는 것입니다. 하지만 사실이 아닙니다.

|

혁신도시 등의 보상비는 이제 막 지급되기 시작했습니다. 균형발전정책으로 입지 지역 땅값이 오른 것은 사실입니다. 하지만 이들 지역이 오랜 기간 저개발 상태였음을 감안할 때, 개발에 따른 땅값 상승은 어쩌면 당연한 현상입니다. 국지적 땅값 상승과 미미한 수준의 보상금을 근거로 ‘전국의 부동산 투기장화’를 주장하는 것은 말이 되지 않습니다.

균형발전은 수십 년 앞을 내다보고 진행되는 정책입니다. 우리 모두 옳게 멀리 내다보는 시각이 필요합니다.

|

|

지면은 흥분했습니다. 한 신문은 “한국전쟁 이후 최대의 비상사태”라고 표현했고, 또 다른 신문은 “핵도박에 놀라고 불감증에 더 놀라”라는 기사에서 국민이 북 핵실험에도 불구하고 평온한 반응을 보인 것에 대해 의아해하기도 했습니다. ‘핵먼지‘ ’죽음의 재‘ ’방사능 낙진’ 등의 단어를 동원해 가상현실을 그리면서 불안감도 조성했습니다.

|

56년 만에 경의선 열차가 남북을 오가는 일이 현실화되기도 힘들었을 것입니다. 7년 만의 남북정상회담 개최 합의 역시 불가능했을 겁니다. 남북 문제를 오로지 대결 구도로만 보고 강경대응을 하는 것보다는 대화를 통한 평화적 해결이 적절했음을 새삼 확인한 셈입니다.

남북정상회담 개최 합의 소식이 전해지자 이번에는 일부 언론이 ‘시기’를 문제 삼습니다. ‘대선용’이라는 비판입니다. 대선·총선·지방선거·재보궐 선거 등 5년 내내 선거가 이어지는데, 그렇다면 언제가 적기라는 얘기 일까요?

|

|

|

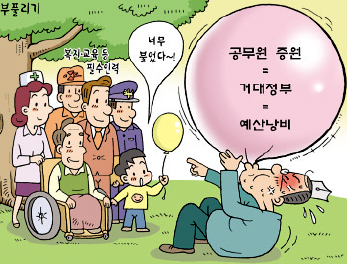

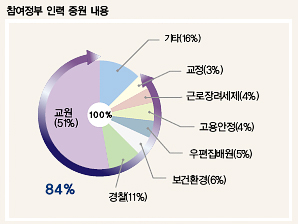

하지만 이들은 정부가 왜 공무원을 증원했는지에 대해서는 눈과 귀를 닫았습니다. 참여정부 들어 증원된 인력의 대다수는 교육, 치안·교정, 보건·환경, 우편, 고용 안정 등의 분야에 종사하고 있습니다.

현재 우리나라 초·중·고 교사 1인당 학생수는 평균 24명입니다. 아직도 미국 15명, 독일 18.8명, 일본 19.6명보다 높은 수치입니다. 콩나물 교실에서 우리 아이들을 해방시키기 위해선 교사가 더 필요합니다.

|

프랑스의 경우 인구 100명 당 공무원 수는 7.8명입니다. 하지만 우리는 2.8명입니다. 미국(7명), 일본(3.5명)보다도 적습니다. 이들 나라의 정부 행정서비스가 뛰어난 것도 그 때문입니다.

|

|

부처별 출입기자제 관행은 정부와 언론간 유착을 조장할 가능성이 컸습니다. 정부와 언론 관계가 투명해질 때 비로소 국민의 알권리도 제대로 보장됩니다.

|

일부 출입기자단은 부처 내에 기자실이 없어지면 공무원 비리 감시가 어려워진다고 주장합니다. 하지만 기자실의 유무가 아니라 법과 제도를 통해 개선해야 할 문제입니다. 물론 언론의 감시 역할도 중요합니다. 그러나 기자실이 부처 내에 있어야만 비리 감시가 가능하다는 주장은 설득력이 없습니다.

과연 과거 군사정권 시절 부처마다 기자실이 있었을 때에는 공직비리가 제대로 감시 되었던가요? 취재지원시스템 선진화 방안이 ‘5공식 언론탄압’ 이라는 주장은 더욱 사실과 거리가 멉니다. 군사정권은 사전 검열, 언론사 강제 통폐합 등 언론자유를 박탈했습니다. 참여정부에서 그런 일은 없습니다. 정확하고 공정한 언론보도가 아쉽습니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.