/

자립준비청년이 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 더 꼼꼼하게 살피겠습니다.

자립준비청년이 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 더 꼼꼼하게 살피겠습니다.

자립준비청년이 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 더 꼼꼼하게 살피겠습니다.

자립준비청년이 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 더 꼼꼼하게 살피겠습니다.

자립준비청년이 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 더 꼼꼼하게 살피겠습니다.

자립준비청년이 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 더 꼼꼼하게 살피겠습니다.

자립준비청년이 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 더 꼼꼼하게 살피겠습니다.

아동복지시설 또는 위탁가정에서 생활하다가 만 18세 보호가 종료되면 자립하는 청년이 자립준비청년입니다. 보다 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 더 꼼꼼하게 살피고 다층적인 지원 방안을 마련해 나가겠습니다.

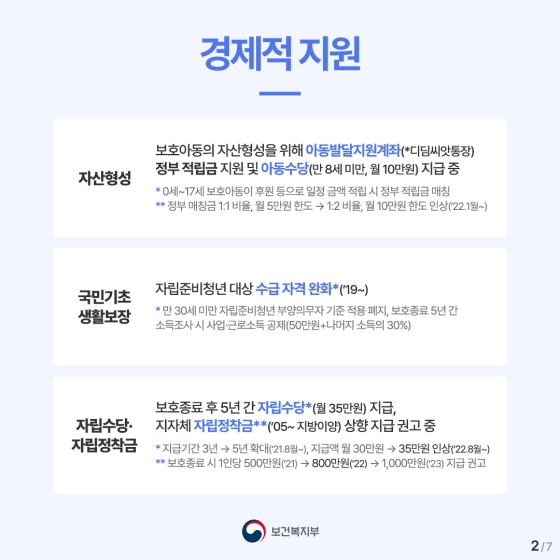

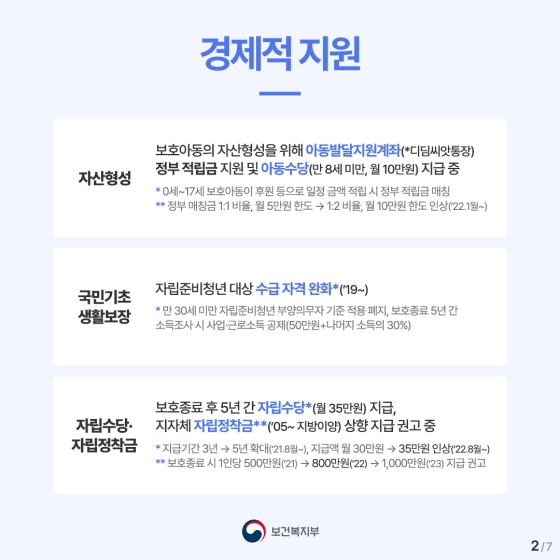

◆ 경제적 지원

· 자산 형성

- 보호아동의 자산 형성을 위해 아동발달지원계좌(*디딤씨앗통장) 정부 적립금 지원 및 아동수당(만 8세 미만, 월 10만 원) 지급 중

* 0~17세 보호아동이 후원 등으로 일정 금액 적립 시 정부 적립금 매칭

** 정부 매칭금 1:1 비율, 월 5만 원 한도 → 1:2 비율, 월 10만 원 한도 인상(’22.1월~)

· 국민 기초 생활 보장

- 자립준비청년 대상 수급 자격 완화*(’19~)

* 만 30세 미만 자립준비청년 부양의무자 기준 적용 폐지, 보호 종료 5년간 소득 조사 시 사업·근로소득 공제(50만 원+나머지 소득의 30%)

· 자립수당·자립 정착금

- 보호 종료 후 5년간 자립수당*(월 35만 원) 지급, 지자체 자립 정착금**(’05~ 지방이양) 상향 지급 권고 중

* 지급 기간 3년 → 5년 확대(’21.8월~), 지급액 월 30만 원 → 35만 원 인상(’22.8월~)

** 보호 종료 시 1인당 500만 원(’21) → 800만 원(’22) → 1,000만 원(’23) 지급 권고

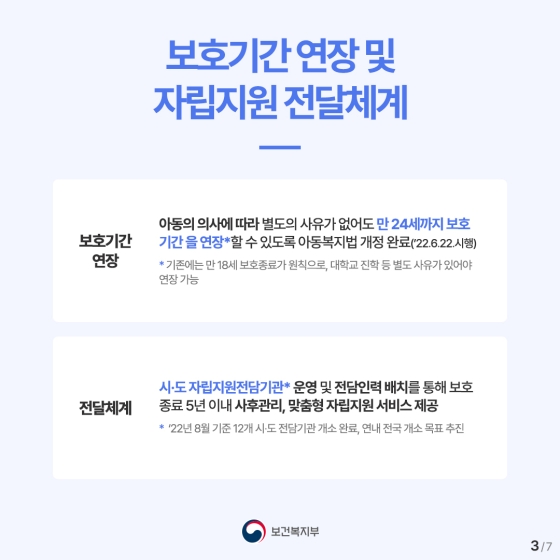

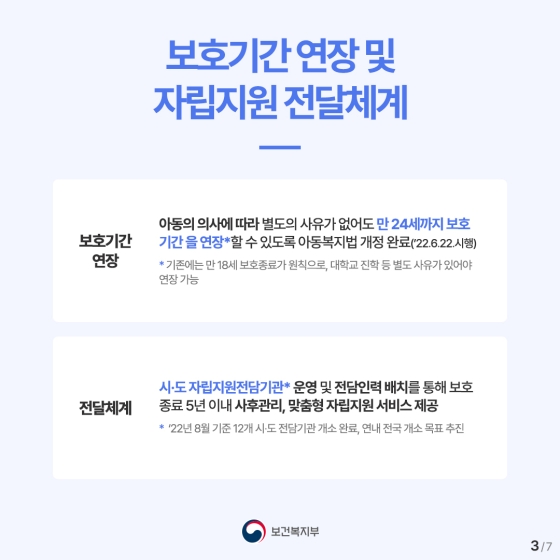

◆ 보호기간 연장 및 자립지원 전달 체계

· 보호기간 연장

- 아동의 의사에 따라 별도의 사유가 없어도 만 24세까지 보호 기간을 연장*할 수 있도록 아동복지법 개정 완료(’22.6.22. 시행)

* 기존에는 만 18세 보호 종료가 원칙으로, 대학교 진학 등 별도 사유가 있어야 연장 가능

· 전달 체계

- 시·도 자립지원 전담기관* 운영 및 전담인력 배치를 통해 보호 종료 5년 이내 사후관리, 맞춤형 자립지원 서비스 제공

* ’22년 8월 기준 12개 시·도 전담기관 개소 완료, 연내 전국 개소 목표 추진

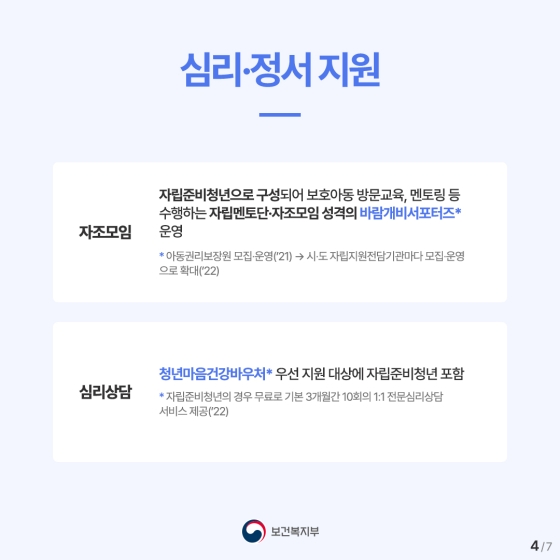

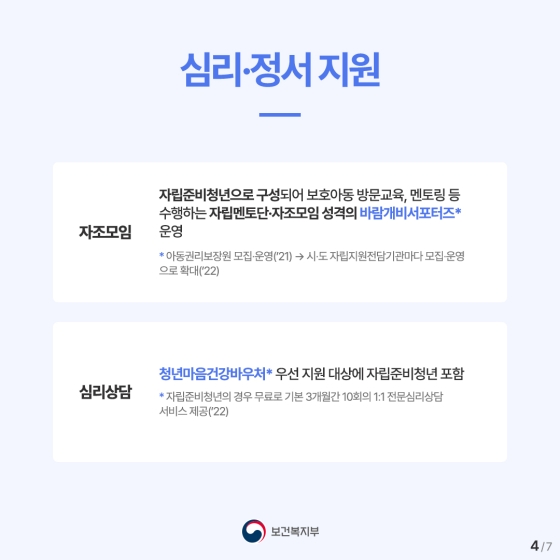

◆ 심리·정서 지원

· 자조모임

- 자립준비청년으로 구성되어 보호아동 방문교육, 멘토링 등 수행하는 자립 멘토단·자조모임 성격의 바람개비 서포터즈* 운영

* 아동권리보장원 모집 운영(’21) → 시·도 자립지원 전담기관마다 모집 운영으로 확대(’22)

· 심리 상담

- 청년마을건강바우처* 우선 지원 대상에 자립준비청년 포함

* 자립준비청년의 경우 무료로 기본 3개월간 10회의 1:1 전문 심리 상담 서비스 제공(’22)

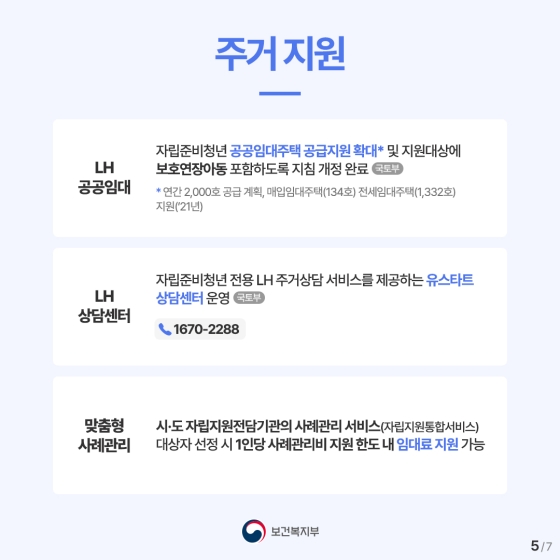

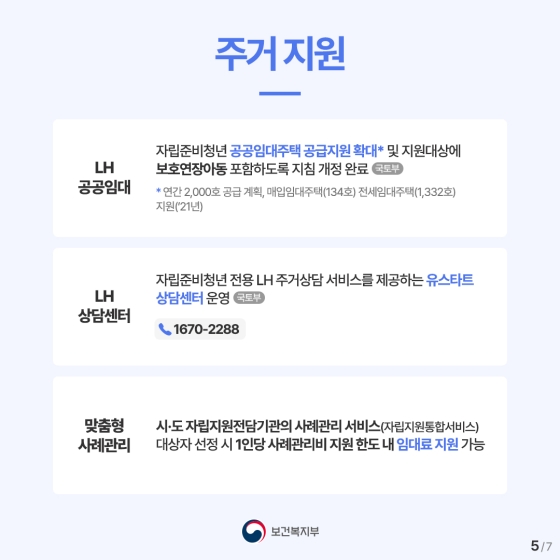

◆ 주거지원

· LH 공공임대

- 자립준비청년 공공임대주택 공급 지원 확대* 및 지원 대상에 보호연장아동 포함하도록 지침 개정 완료(국토부)

* 연간 2,000호 공급 계획, 매입 임대주택(134호), 전세임대주택(1,332호) 지원(’21년)

· LH 상담 센터

- 자립준비청년 전용 LH 주거상담 서비스를 제공하는 유스타트 상담센터 운영(국토부)

* 1670-2288

· 맞춤형 사례 관리

- 시·도 자립지원 전담기관의 사례관리 서비스(자립지원 통합서비스) 대상자 선정 시 1인당 사례관리비 지원 한도 내 임대료 지원 가능

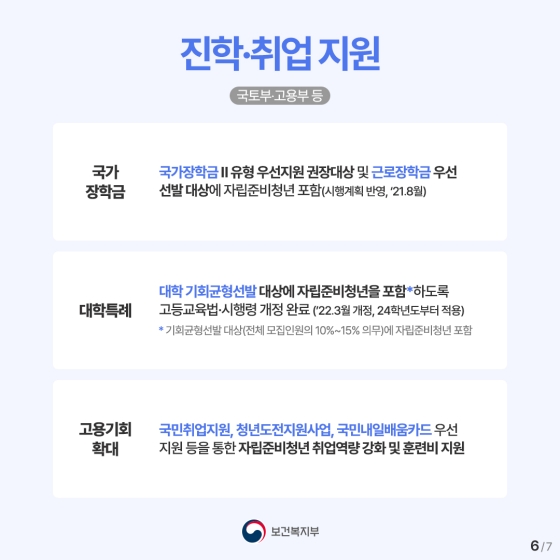

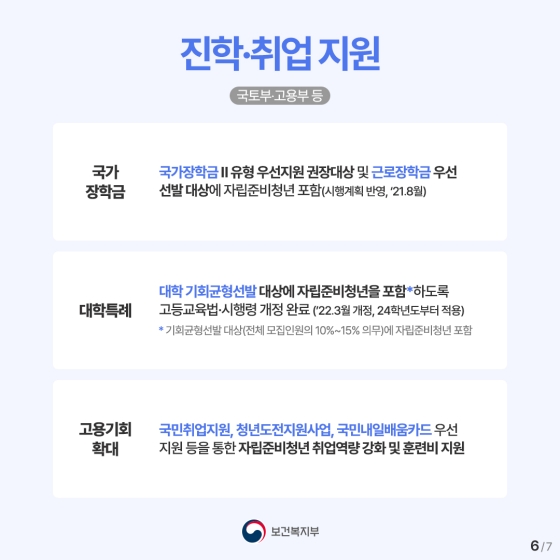

◆ 진학·취업 지원(국토부·고용부 등)

· 국가장학금

- 국가장학금 II 유형 우선 지원 권장대상 및 근로장학금 우선 선발 대상에 자립준비청년 포함(시행계획 반영, ’21.8월)

· 대학 특례

- 대학 기회균형선발 대상에 자립준비청년을 포함*하도록 고등교육법·시행령 개저 완료(’22.3월 개정, 24학년도부터 적용)

* 기회균형선발 대상(전체 모집 인원의 10~15% 의무)에 자립준비청년 포함

· 고용기회 확대

- 국민취업지원, 청년도전지원사업, 국민내일배움카드 우선 지원 등을 통한 자립준비청년 취업 역량 강화 및 훈련비 지원

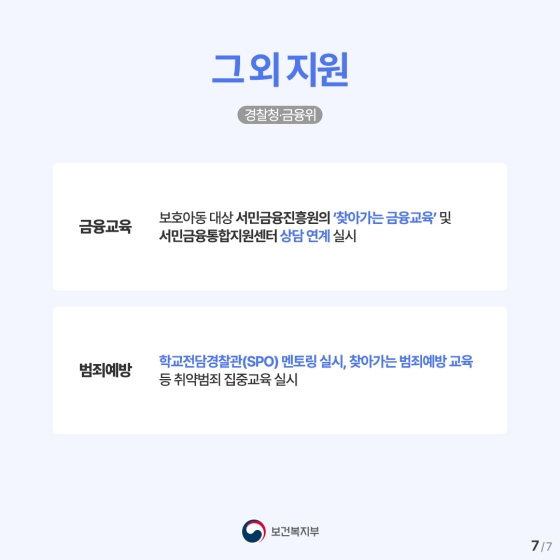

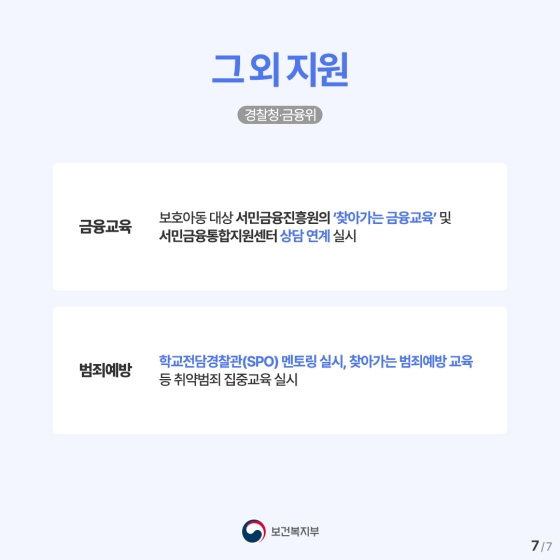

◆ 그 외 지원(경찰청·금융위)

· 금융교육

- 보호아동 대상 서민금융진흥원의 ‘찾아가는 금융교육’ 및 서민금융통합지원센터 상담 연계 실시

· 범죄 예방

- 학교전담경찰관(SPO) 멘토링 실시, 찾아가는 범죄 예방 교육 등 취약 범죄 집중교육 실시

자립준비청년이 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록!

아동복지시설 또는 위탁가정에서 생활하다가 만 18세 보호가 종료되면 자립하는 청년이 자립준비청년입니다. 보다 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 더 꼼꼼하게 살피고 다층적인 지원 방안을 마련해 나가겠습니다.

◆ 경제적 지원

· 자산 형성

- 보호아동의 자산 형성을 위해 아동발달지원계좌(*디딤씨앗통장) 정부 적립금 지원 및 아동수당(만 8세 미만, 월 10만 원) 지급 중

* 0~17세 보호아동이 후원 등으로 일정 금액 적립 시 정부 적립금 매칭

** 정부 매칭금 1:1 비율, 월 5만 원 한도 → 1:2 비율, 월 10만 원 한도 인상(’22.1월~)

· 국민 기초 생활 보장

- 자립준비청년 대상 수급 자격 완화*(’19~)

* 만 30세 미만 자립준비청년 부양의무자 기준 적용 폐지, 보호 종료 5년간 소득 조사 시 사업·근로소득 공제(50만 원+나머지 소득의 30%)

· 자립수당·자립 정착금

- 보호 종료 후 5년간 자립수당*(월 35만 원) 지급, 지자체 자립 정착금**(’05~ 지방이양) 상향 지급 권고 중

* 지급 기간 3년 → 5년 확대(’21.8월~), 지급액 월 30만 원 → 35만 원 인상(’22.8월~)

** 보호 종료 시 1인당 500만 원(’21) → 800만 원(’22) → 1,000만 원(’23) 지급 권고

◆ 보호기간 연장 및 자립지원 전달 체계

· 보호기간 연장

- 아동의 의사에 따라 별도의 사유가 없어도 만 24세까지 보호 기간을 연장*할 수 있도록 아동복지법 개정 완료(’22.6.22. 시행)

* 기존에는 만 18세 보호 종료가 원칙으로, 대학교 진학 등 별도 사유가 있어야 연장 가능

· 전달 체계

- 시·도 자립지원 전담기관* 운영 및 전담인력 배치를 통해 보호 종료 5년 이내 사후관리, 맞춤형 자립지원 서비스 제공

* ’22년 8월 기준 12개 시·도 전담기관 개소 완료, 연내 전국 개소 목표 추진

◆ 심리·정서 지원

· 자조모임

- 자립준비청년으로 구성되어 보호아동 방문교육, 멘토링 등 수행하는 자립 멘토단·자조모임 성격의 바람개비 서포터즈* 운영

* 아동권리보장원 모집 운영(’21) → 시·도 자립지원 전담기관마다 모집 운영으로 확대(’22)

· 심리 상담

- 청년마을건강바우처* 우선 지원 대상에 자립준비청년 포함

* 자립준비청년의 경우 무료로 기본 3개월간 10회의 1:1 전문 심리 상담 서비스 제공(’22)

◆ 주거지원

· LH 공공임대

- 자립준비청년 공공임대주택 공급 지원 확대* 및 지원 대상에 보호연장아동 포함하도록 지침 개정 완료(국토부)

* 연간 2,000호 공급 계획, 매입 임대주택(134호), 전세임대주택(1,332호) 지원(’21년)

· LH 상담 센터

- 자립준비청년 전용 LH 주거상담 서비스를 제공하는 유스타트 상담센터 운영(국토부)

* 1670-2288

· 맞춤형 사례 관리

- 시·도 자립지원 전담기관의 사례관리 서비스(자립지원 통합서비스) 대상자 선정 시 1인당 사례관리비 지원 한도 내 임대료 지원 가능

◆ 진학·취업 지원(국토부·고용부 등)

· 국가장학금

- 국가장학금 II 유형 우선 지원 권장대상 및 근로장학금 우선 선발 대상에 자립준비청년 포함(시행계획 반영, ’21.8월)

· 대학 특례

- 대학 기회균형선발 대상에 자립준비청년을 포함*하도록 고등교육법·시행령 개저 완료(’22.3월 개정, 24학년도부터 적용)

* 기회균형선발 대상(전체 모집 인원의 10~15% 의무)에 자립준비청년 포함

· 고용기회 확대

- 국민취업지원, 청년도전지원사업, 국민내일배움카드 우선 지원 등을 통한 자립준비청년 취업 역량 강화 및 훈련비 지원

◆ 그 외 지원(경찰청·금융위)

· 금융교육

- 보호아동 대상 서민금융진흥원의 ‘찾아가는 금융교육’ 및 서민금융통합지원센터 상담 연계 실시

· 범죄 예방

- 학교전담경찰관(SPO) 멘토링 실시, 찾아가는 범죄 예방 교육 등 취약 범죄 집중교육 실시

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.