국가대표 대항전이나, 프로야구 리그 등 사람들은 왜 스포츠에 열광할까?

스포츠는 단순한 경기, 그 이상의 의미가 있기 때문이다.

우리는 소속감을 공유하며 승리를 응원하고, 팀이 연패를 끊는 순간에는 마치 제 일처럼 기뻐한다.

1936년 어둠과도 같던 일제강점기, 한 청년이 올림픽에서 금메달을 따낸 소식은 조선에 투쟁과 희망의 메시지를 전했다.

그 청년은 바로 손기정 선수였다.

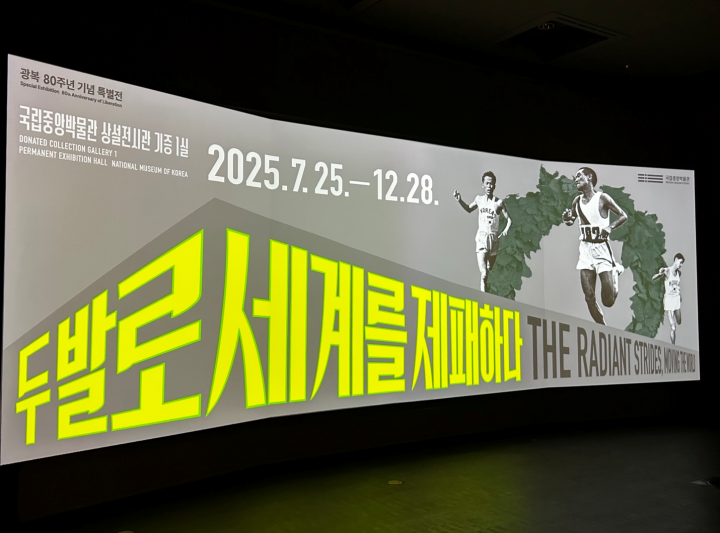

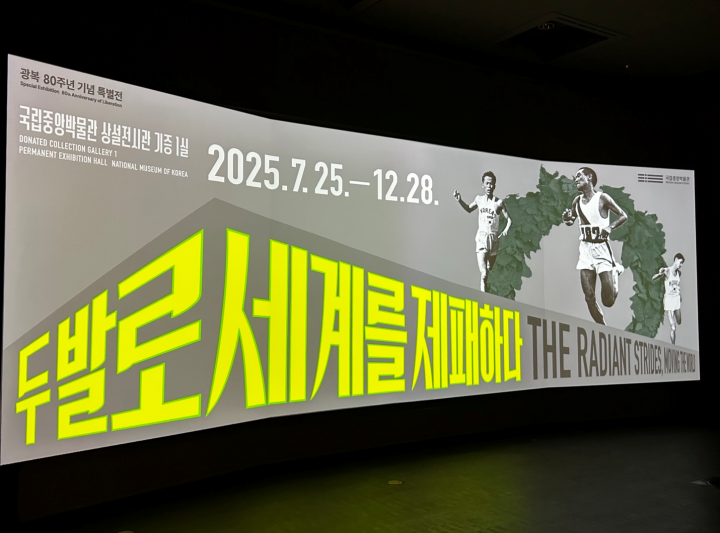

광복 80주년을 기념하며, 두 발로 세상에 용기와 희망을 전한 손기정 선수의 이야기를 담은 전시가 열린다고 하여 방문해 보았다.

국립중앙박물관에서 열리는 <두 발로 세계를 제패하다>.

국립중앙박물관에서 열리는 <두 발로 세계를 제패하다>.국립중앙박물관에 들어서니, 대한민국에서 현존하는 가장 오래된 태극기인 '데니 태극기'가 먼저 눈에 들어왔다.

국립중앙박물관 로비에 걸린 데니 태극기.

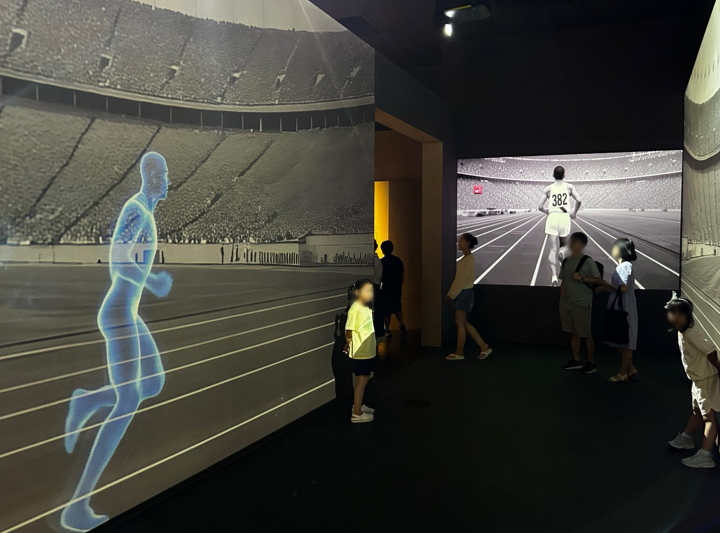

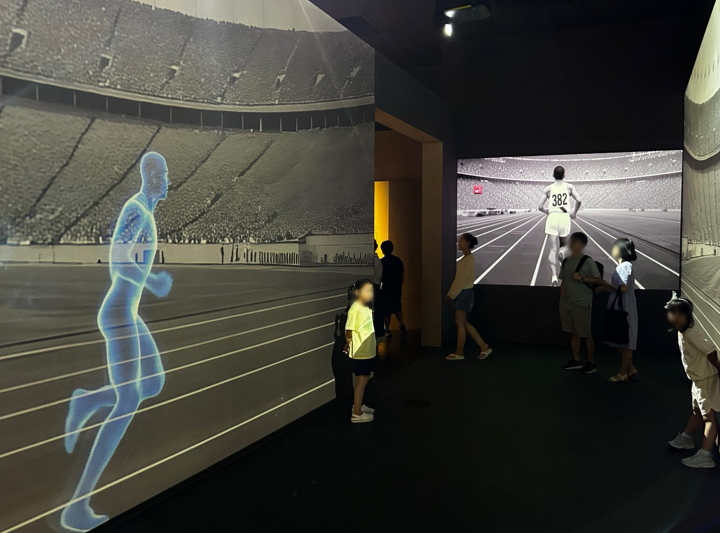

국립중앙박물관 로비에 걸린 데니 태극기.전시가 열리는 상설 전시관 기증 1실로 발걸음을 옮기니 많은 관람객들 사이로 달리는 손기정 선수의 모습이 눈에 들어왔다.

AI 기술로 재현한 영광의 순간.

AI 기술로 재현한 영광의 순간.AI 기술로 재현한 영상이라고 하는데, 조금이나마 영광의 순간을 느껴볼 수 있었다.

조국을 가슴에 품고 세계를 달린 손기정 선수의 발걸음을 따라 전시장을 찬찬히 둘러봤다.

1936년 일제강점기 당시, 손기정 선수는 독일 베를린 올림픽 마라톤에서 일등으로 결승선을 통과해 금메달을 차지했다.

우승 당시 금메달과 월계관의 모습.

우승 당시 금메달과 월계관의 모습.보통 우승의 영광을 차지한 선수들의 얼굴은 기쁨이나 감격 등의 표정으로 물들곤 한다.

하지만 침울함만이 보이는 그의 표정에 많은 관중들은 의아함을 느꼈다고 한다.

태극기 대신 가슴엔 일장기를, 애국가 대신 일본의 국가를 들으며 시상대에 올라야 했기 때문이다.

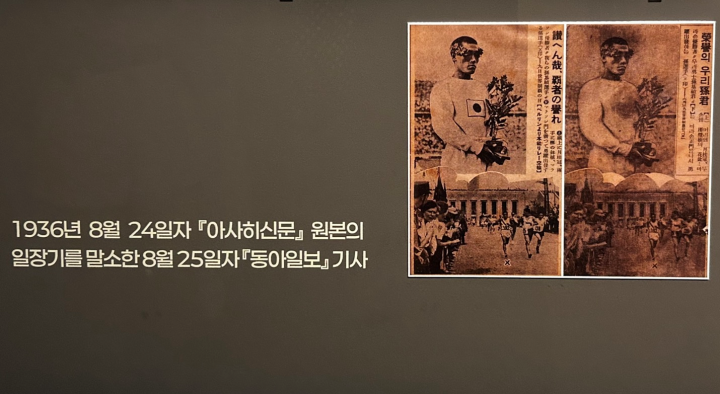

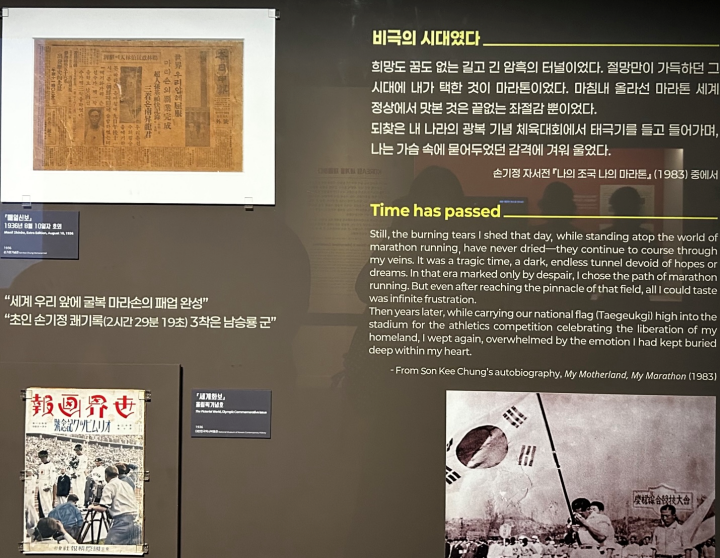

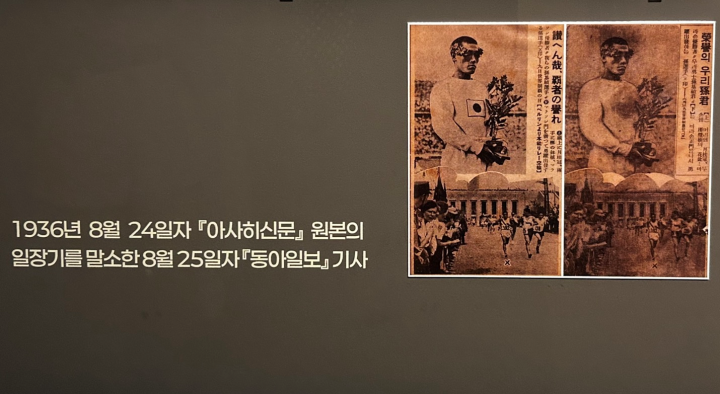

동아일보가 일장기를 지운 채 보도한 시상식 사진을 보니, 그 마음을 조금은 짐작할 수 있었다.

일장기를 말소한 동아일보 기사의 모습.

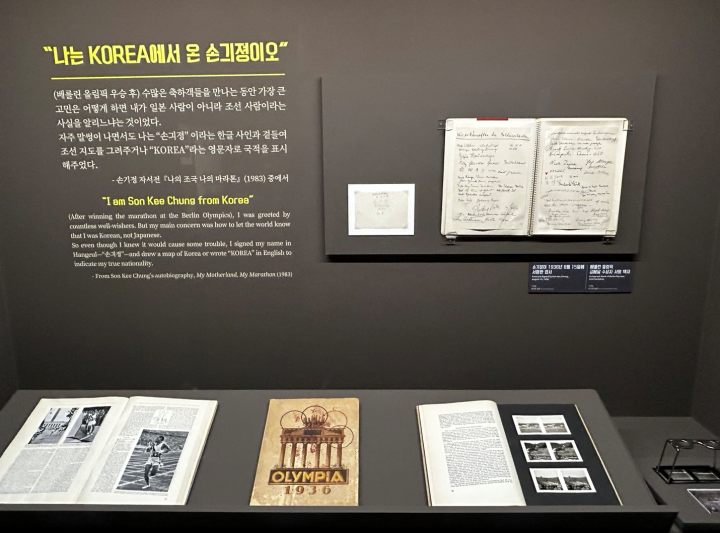

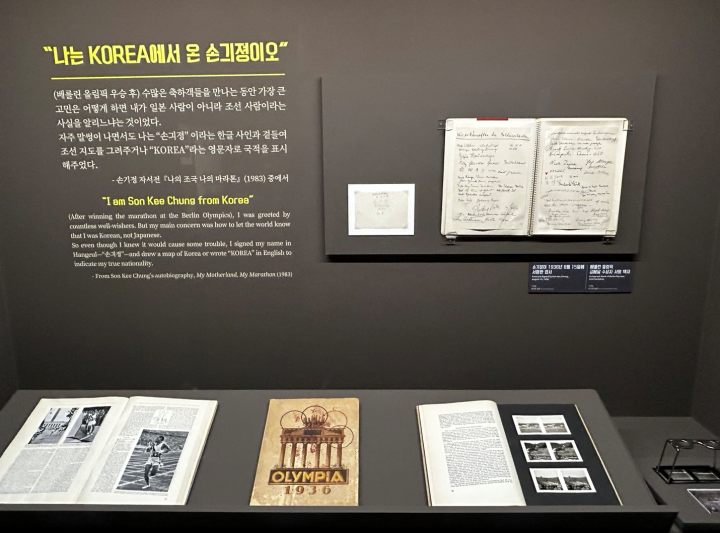

일장기를 말소한 동아일보 기사의 모습.우승 후 많은 축하객을 만나는 자리에서도 손기정 선수는 한글 사인과 한반도 지도를 그려 넣으며 조선 사람임을 알리기 위해 노력했다고 한다.

한국어로 서명된 엽서와 책자의 모습.

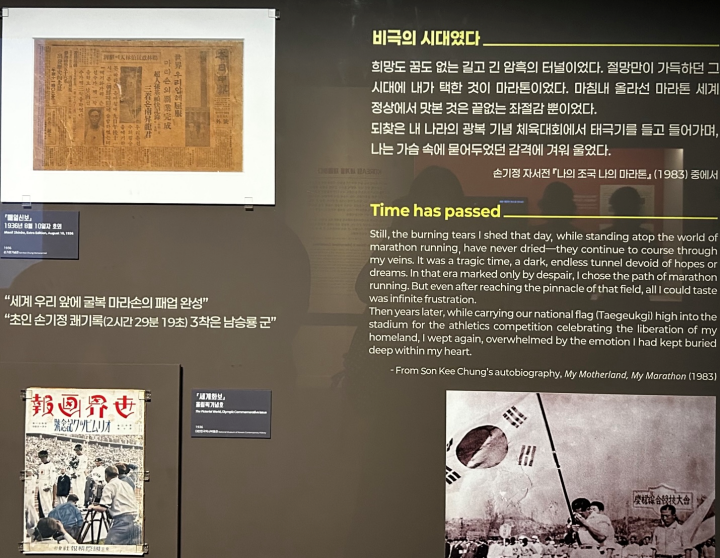

한국어로 서명된 엽서와 책자의 모습.함께 출전한 남승룡 선수와 손기정 선수의 우승 소식은 다음 날 국내에 전해졌다.

서울을 비롯한 한반도의 많은 사람들이 이를 접하기 위해 신문을 찾고, 기뻐하며 환호했다고 한다.

조국에 전해진 마라톤 우승 소식.

조국에 전해진 마라톤 우승 소식.우리의 글을 사용하지 못하고, 정체성을 잃어가던 시기에 그의 금메달 소식이 얼마나 큰 희망의 불꽃이었을지는 감히 헤아리기 어렵다.

실제로 일제는 손기정, 남승룡 선수의 베를린 마라톤 우승 소식이 우리 민족의 독립 의지 고취에 크게 영향을 줄 것을 염려해 환영회를 열지 못하게 막았다고 한다.

전시관에선 지도자로서의 손기정 선수의 모습도 살펴볼 수 있었다.

1947년, 지도자 손기정이 이끈 보스턴 올림픽에선 서윤복 선수가 태극기를 달고 금메달을 따냈다.

처음으로 태극기를 달고 뛴 마라톤 우승자, 서윤복 선수를 축하하기 위해 백범 김구 선생은 휘호 '족패천하(足覇天下)'를 써 축하했다고 한다.

'발로 천하를 제패했다.', 이는 이번 전시명이기도 하다.

마지막 공간에선 1988년 서울올림픽 당시, 손기정 선수의 성화불과 유니폼을 볼 수 있었다.

성화 봉송 주자로 참여했을 당시 성화불과 유니폼의 모습.

성화 봉송 주자로 참여했을 당시 성화불과 유니폼의 모습.베를린 올림픽에선 가슴에 태극기를 달고 뛸 수 없었지만, 서울에서 올림픽 성화 주자로서 뛰는 것이 우승 이상의 영광이었다는 말씀에 가슴이 뭉클했다.

손기정 선수의 질주를 담은 전시를 통해서 스포츠가 단순한 경기를 넘어, 억압 속에서도 꺼지지 않았던 민족의 희망이자 투쟁임을 다시 한번 느낄 수 있는 시간이 되었던 것 같다.

수많은 사람의 희생과 노력으로 일궈낸 오늘날의 평온한 일상에 다시 한번 감사한 마음이 들었다.

<두 발로 세계를 제패하다> 전시는 12월 28일까지 국립중앙박물관 상설 전시관 기증 1실에서 관람할 수 있다.

이외에도 <광복 80주년, 다시 찾은 얼굴들> 전시 또한 진행되고 있으니, 광복 80주년의 의미를 되새기며 국립중앙박물관에 방문해 우리의 역사를 담은 전시를 관람해 보는 건 어떨지?

☞ 국립중앙박물관 광복 80주년 기념 특별전 자세히 보기

정책이 국민에게 더 가깝고 친숙하게 다가갈 수 있도록, 깊이 있는 시선으로 세상의 이야기를 전하겠습니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.