고용노동부는 “취업자의 근로시간은 근로시간 단축, 일·생활 균형 문화 확산 등으로 지속적으로 감소하는 추세”라며 “특히, 근로시간 단축 시행 등 영향으로 ‘53시간 이상’ 장시간 취업자 비중은 감소하는 반면 ‘36~52시간’ 취업자 비중은 증가하는 추세”라고 밝혔습니다. 또한 “실업자수는 인구 규모, 경기 및 노동시장 여건, 조사대상 기간의 ‘구직활동 여부’ 등에 의해 복합적으로 결정된다”며 “실업자 수 변화만으로 고용 상황을 판단하기보다는 인구 요인을 고려한 비율 지표(실업률)를 활용하고, 전반적 취업 상황을 보여주는 ‘고용률’ 변화와 함께 고려해 해석하는 것이 바람직하다”고 설명했습니다.

[기사 내용]

<초단기 일자리로 쥐어짠 고용 반등>

○ 주휴수당을 피하려는 자영업자가 일명 ‘쪼개기 고용’에 나서면서 초단시간 근로자가 역대 최대 규모로 급증했다. <후략>

○ 전체 실업자는 114만명을 넘어서 통계 작성이 시작된 2000년 이후 5월 기준으로 가장 많았다. <후략>

[설명 내용]

Ⅰ. 초단시간 근로자 역대 최대 관련

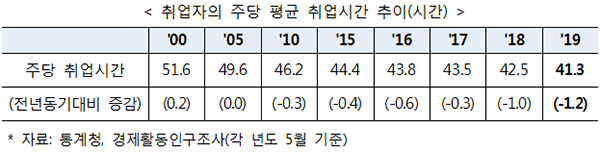

□ 취업자의 근로시간은 근로시간 단축, 일·생활 균형 문화 확산 등으로 지속적으로 감소하는 추세

특히, 근로시간 단축 시행 등 영향으로 ‘53시간 이상’ 장시간 취업자 비중은 감소하는 반면 ‘36~52시간’ 취업자 비중은 증가하는 추세

□ ‘여성’ 및 ‘고령자’의 경제활동 참여가 증가하면서, 단시간 취업자(36시간 미만자, 1-17시간 취업자 모두)는 증가 추세가 뚜렷

○ 특히, ‘19.5월의 ‘1-17시간’ 취업 증가(+35만명)는 ’여성‘(+22.3만명), ’60대 이상‘(+14.4만명)을 중심으로 두드러졌으며,

○ 외국인 관광객 회복세, 정부 일자리 사업 등의 영향으로 ‘숙박음식업’(+8.2만명), ‘공공행정·보건복지업’(+10.4만명)에서 증가

□ 근로시간 단축 등 워라밸에 대한 국민의 관심도 높아지고 있으며, 시간제 일자리를 원하는 ‘여성’, ‘고령층’도 증가 추세

* 자발적 시간제 비중(8월 기준, %): (‘11) 44.6 (’14) 47.7 (’17) 50.2 (’18) 52.1

→ 여성 자발적 시간제 비중(8월 기준, %): (‘11) 47.8 (’14) 49.8 (’17) 53.2 (’18) 56.0

* 고령층 중 시간제 일자리 희망 비중(5월 기준, %): (‘11) 30.1 (’14) 33.3 (’17) 35.3 (’18) 37.7

Ⅱ. 5월 실업자수 역대 최대 관련

□ 5월 실업자수 114.5만명으로 5월 기준으로 2000년 통계 작성 이래 최대라는 보도와 관련하여,

□ 실업자수는 ① 인구 규모, ② 경기 및 노동시장 여건, ③ 조사대상 기간의 ‘구직활동 여부’ 등에 의해 복합적으로 결정

○ (인구) 노동시장 여건이 동일하다면, 전체 인구가 증가할 경우 취업자수와 실업자수는 증가하는 경향

* ‘19.5월 인구 증감(전년비, 만명) : (15세이상) +31.9 (15-64세) +1.4 (65세이상) +30.5

- ‘19.5월 실업자수(114.5만명, +2.4만명)와 취업자 수(2,732.2만명, +25.9만명) 모두 규모면에서는 5월 기준으로 역대 최고

○ (경기) 인구가 동일하다면, 경기 후퇴시 취업자수는 감소하고 실업자가 증가하나, 반대로 경기 호조기에도 구인수요 증가로 인해 취업과 실업은 함께 증가할 수 있음

- ‘취업’과 ‘실업’의 동반 상승은 ‘노동시장에 참여하고자 하는 자(경활인구)’가 늘어나고 있다는 측면에서 긍정적

* ‘19.5월 경제활동참가율(64.0%)은 ’99.6월 통계기준 변경(구직기준 1주→4주) 이래 최대

○ (구직활동) 조사대상 기간 대규모 채용 공고(공무원 시험, 정부 일자리사업 등)에 따른 원서 접수·응시* 등 ‘구직활동(지난 4주간)’이 증가하면 실업은 증가할 수 있음

- 특히, 최근의 실업자 증가는 인구가 큰 폭으로 늘고 있는 ‘60세 이상’의 구직활동 증가(정부 노인일자리사업 등)에 기인

* ‘19.5월 실업자 증감(전년비, 만명) : (전체) +2.4 (60세 미만) △2.4 (60세 이상) +4.8

□ 더불어, 실업자 수 변화만으로 고용 상황을 판단하기보다는 인구 요인을 고려한 비율 지표(실업률)를 활용하고,

○ 전반적 취업 상황을 보여주는 ‘고용률’ 변화와 함께 고려하여 해석하는 것이 바람직

고용노동부 미래고용분석과(044-202-7254)

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

.jpg)

.jpg)