수년간 학생 수가 줄면서 초·중·고등학교의 학급 폐쇄나 학교 폐교가 잇따르고 있다. 이 때문에 과거 많은 학생으로 북적이던 초·중·고등학교에 빈 교실이 늘고 있는 추세다.

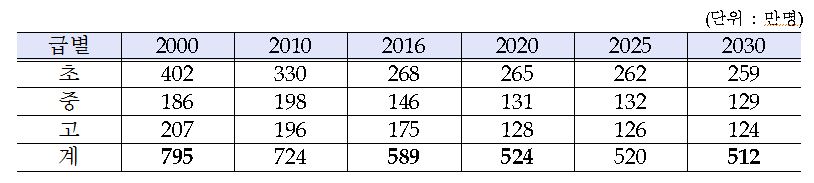

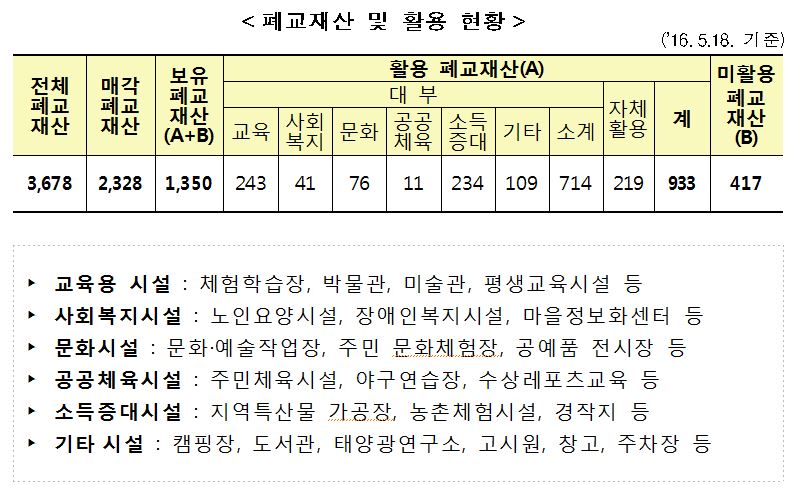

교육부에 따르면 최근 학령인구(6세~19세)는 △2000년 795만여 명 △2010년 724만여 명 △2016년 589만여 명으로 눈에 띄게 줄었다. 이런 추세라면 앞으로 △2020년 524만여 명 △2025년 520만여 명 △2030년 512만여 명으로 줄어들거라는 예측도 조심스럽게 흘러나온다.

1

|

| 2000년 기준으로 795만 명이던 학령인구는 2016년 현재 589만 명으로 눈에 띄게 감소했다.(출처=교육부) |

|

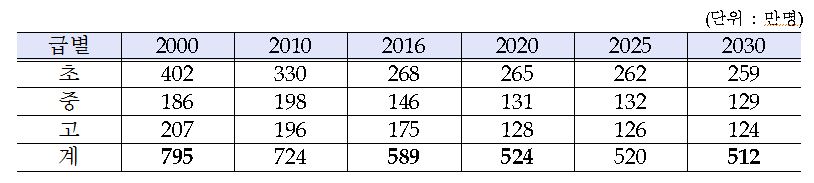

| 저출산으로 인해 문을 닫게 된 폐교를 다양한 용도로 활용하고 있는 현황.(출처=교육부) |

초·중·고등학교는 대학보다 앞서 학생수 감소에 따른 위기에 직면했다. 학령인구 감소를 피부로 느낄 수 있는 곳은 각 지역의 빈 교실이다. 학교가 폐쇄위기에 놓일 정도로 인구가 줄어들면서 지역 초·중·고등학교의 빈 교실은 빠르게 증가하고 있다.

이에 지역 교육기관을 새로운 접근방법으로 재탄생시켜 지역경제 활성화에 기여하는 현장을 직접 찾아갔다.

|

| 영동고속도로를 타고 강릉에서 동해 쪽으로 남하해 옥계IC에서 5분 거리로 가면 다음과 같은 이정표가 반긴다. |

필자가 찾아간 곳은 강원도 강릉시 옥계면 북동리에 있는 ‘한울타리마을’. 여느 시골 마을과 다르지 않은 풍경이지만 이 마을에는 특별한 일들이 벌어지고 있다.

그저 물 좋고 공기 좋은 마을이었던 이곳은 연매출 2억 원을 올리는 어엿한 ‘기업’으로 자리매김했다. 한울타리마을에 변화가 생긴 건 박인재(51) 이장이 귀향하면서부터. 1997년 폐교가 된 북동분교를 임대해 농촌체험캠프장을 만들었다.

변화가 일어나기 시작했다. 지리적으로 보면 망상해변이 10분, 정동진이 15분 거리에 있고 개발이 전혀 안돼 청정 그 자체인 계곡도 있다. 산과 바다를 끼고 있어 사람들 발길이 끊이지 않았다.

방송도 여러 번 탔다. 재방문하는 고정 고객도 늘어났고 정보화 마을 사업을 통해 농산물 판매 홈페이지를 구축하면서 많은 이들이 마을 농산물을 구매했다. 이때부터 ‘마을 만들기’ 사업이 시작됐다.

|

| 마을만들기 사업으로 연 2억원의 매출을 이루는 강릉 한울타리마을. |

폐교를 활용하면서 상당히 많은 변화가 생겼다. 2007년에는 영화배급사와 극단을 운영하던 김창현(57) 씨가 귀촌해 영화 필름 박스, 포스터, 영사기 등 자신이 수집해온 영화 관련 소품들을 이용해 영화를 테마로 학교를 새단장했다.

1997년 문을 닫은 북동분교. 활용방안을 고민하다 ‘영화학교(영화마을)’로 꾸미기로 했다. 서울서 영화배급사와 극단을 운영하다 2007년 귀촌한 김창현 씨의 생각이었다. 김 씨는 “영화 관련 일을 하면서도, 은퇴 후 영화마을에 대한 구상을 항상 해왔다.”면서 “전국의 폐교를 찾아다니다 때마침 이곳을 알게 돼 바로 작업했다.”고 했다.

김 씨는 소장하고 있던 영화 필름 박스, 포스터, 영사기 등을 모두 가지고 와서 폐교를 근사하게 바꿨다. 그는 “소장품만 해도 최소 1억 원 어치는 넘을 것”이라고 말했다.

|

| 1997년 폐교한 북동분교를 활용하여 영화학교가 됐다. |

학교는 총 7000평이다. 폐교치고는 꽤 큰 편이다. 관광객들은 이곳에서 자고, 먹는다. 부녀회원들이 요리를 하고, 교실은 객실이 된다. 총 150명까지 수용할 수 있다. 영화도 보고, 김 씨의 교습으로 영화 대사를 따라하며 아마추어 배우가 되기도 한다.

폐교를 활용하면서 농촌체험 방문자만 2009년 2283명, 2010년 5596명, 2011년에는 기상이변 등으로 관광 경기가 좋지 않아 방문객이 3500명으로 줄었지만 매해 방문객이 증가하는 추세라고 한다.

마을 수입이 늘어났다. 이들이 쓰고 가는 돈만 2010년 기준으로 숙박비만 3400만 원 가량. 먹는 데 쓰는 돈이 2000만 원이고, 체험프로그램 수입도 876만 원에 달했다.

부녀회에서 방문객들 밥을 해주고, 할머니들이 어린 아이들과 놀아주는 체험 선생님이 되면서 농업 외 소득이 생겼다. 수입은 여기서 끝나지 않는다. 방문객들이 사간 농특산물이 800만 원 가량. 특히 이들이 고정고객이 돼서 꾸준히 직접 주문하는 양도 상당하다고 한다.

|

| 김창현 영화학교 교장. |

영화학교를 관리하고 있는 김창현 교장은 “ 폐교를 캠프장으로 활용한 이후 마을경제가 되살아나서 기쁘다.”라며 영화학교에 대한 소감을 밝혔다.

대부분은 수학여행, 워크숍을 위한 단체고객이다. 서바이벌 게임도 할 수 있고 도자기 만들기 등 공예체험도 가능하다. 봄에는 산나물이나 고사리도 채취한다. 여름철엔 꾹저구잡기, 송어맨손잡기 행사도 한다.

“마을에 재주꾼들이 많이 있다. 대나무 피리를 기가 막히게 만드는 사람도 있고, 도자기를 잘 빚는 사람도, 유독 소리를 잘하는 할머니도 있다.” 끼 많은 주민들은 기꺼이 관광객들을 위해 체험선생님이 된다.

|

| 끼많은 주민덕에 볼거리와 즐길거리를 함께 갖춘 영화학교. |

총 61가구, 122명의 마을주민은 모두 기업 구성원이다. 현재 마을의 연매출은 약 2억 원을 상회한다. 마을 구성원 외 상시고용인은 2명이다. 이들은 매달 마을로부터 월급을 받는다.

박인재 이장은 “마을기업이 되기 이전에는 예컨대, ‘풀 벱시다’ 하면 무료봉사였다. 하지만 지금은 마을 관련 일을 하면 주민들에게 일당이 돌아가는 구조다. 표고하우스 등 새로운 사업을 순차적으로 이행해 내년도에는 연매출 5억 원 이상을 달성할 것”이라고 전했다.

|

| 각방마다 저마다의 개성과 디테일에 아늑함을 느낄수 있었다. |

1990년대부터 본격적으로 시작된 귀촌, 귀농은 수많은 시련을 겪고 현재 안정적인 궤도에 올랐다. 한울타리마을 취재를 마치며 좋은 취지를 가지고 실천하는 마을기업이 지역에서 새로운 사회적 경제를 실천하고자 하는 이들에게 정보와 볼거리를 제공하고 공유와 공동이익 창출을 위한 플랫폼 역할을 담당할 것이라 기대해본다.

대한민국의 정부와 국민의 거리를 좀 더 가깝게 만드는 국민기자가 되고 싶습니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.