용산 미군기지가 공원으로 탈바꿈한다. 올해 용산 미군기지의 평택 이전이 가시화되면서, 총 243만m² 규모의 국가공원 사업이 궤도에 올랐다. 이에 앞서 국토교통부는 19일 전쟁기념관 이병형 홀에서 ‘용산공원 라운드 테이블 1.0’을 개최했다.

|

| 용산공원 라운드테이블 1.0 현수막. |

돌아온 ‘금단의 땅’ 용산 미군기지, 국토부 “듣고 또 듣겠다”

이번 행사를 시작으로 5월부터 11월까지 한달에 한 번, 총 8번의 행사가 진행된다. 이 행사는 그동안의 정부 중심의 논의 주도에 대한 비판을 반성하고, 국민들과 소통하기 위해 마련된 자리이다. 최초의 국가공원이 될 용산공원을 국민과 만들어가겠다는 강한 의지이다.

정경훈 국토교통부 용산공원추진기획단장은 행사의 시작을 알리는 축사에서 “국민들의 목소리를 담기 위해서는 진정성 있는 자세와 열린 마음을 가지고 듣고 또 듣는 것이 유일한 길이라고 생각한다.”고 밝혔다. 또한 이 행사의 취지에 대해 “국민들과 함께 긴 호흡으로, 용산공원을 제대로 만들어나가겠다.”라고 포부를 밝혔다.

국토부는 또한 소설가, 화가, 일러스트레이터, 조경가 등 다양한 분야의 청년 인재들을 선발하여 총 9명의 ‘청년프로그래머’를 위촉했다. 이들은 ‘용산공원 라운드테이블’에 참여하며 다양한 방식으로 그들의 의견을 개진할 계획이다.

용산공원, 어디까지 왔나

|

| 발제하는 국토교통부 배성호 과장. |

국토교통부 용산공원기획단 배성호 과장은 용산공원을 계획하는데 마주했던 비판과 한계를 짚어보고, 앞으로의 용산공원을 어떻게 만들어 갈 것인지에 대해 발제했다.

용산 미군부지는 식민지와 냉전의 아픔을 동시에 가진 세계 유일의 땅이다. 1904년, 일본이 용산 일대의 땅을 군용지로 강제 수용하고, 1952년 용산기지가 미군에 정식으로 공여된 이후 국민들이 밟지 못하는 ‘금단의 땅’이 되었다.

2005년부터 국가공원 추진계획이 발표되면서 ‘용산공원’에 대한 관심이 증가했다. 정부 주도로 ‘치유의 공원’, ‘생태공원’ 등 많은 진행 방향이 제시됐지만, ‘중구난방식 콘텐츠’, ‘난개발’ 등의 비판을 받기도 했다.

중앙정부와 서울시, 국민들의 의견이 하나로 수렴되지 못하는 많은 우여곡절이 따르면서 계획이 미뤄졌다. 이에 정부는 건물 신축계획을 전면 재검토하겠다고 밝혔다. 천천히 ‘백년대계’의 마음으로, 제대로 만들겠다라는 의지의 피력이다.

배 과장은 ‘철저한 사전 조사’, ‘열린 계획’, ‘단계적 조성’으로 공원 조성의 프로세스를 재정립하는 것이 키워드라고 밝혔다.

용산공원, 어떻게 활용할까

|

| 토론하는 배정한, 서현, 정석 교수. |

2부 행사에서는 배정한 교수, 서현 교수, 정석 교수의 참여 아래 현대 도시공원에 대한 이슈와, 용산공원의 활용에 대한 심층 토론이 진행되었다. 토론자들은 모두 ‘시민 참여형 공원 계획 수립’을 강조했다.

먼저 정 교수는 “우리는 전혀 몰랐던 100년 동안의 용산 역사를 우리 국민들에게 그대로 보여드리는게 중요하다고 생각한다. 그 역사를 기록하고 연구하다보면 국민들이 이 땅을 어떻게 사용해야 할 것인지 방향을 정하게 될 것이다.”라고 밝혔다. 이어 정 교수는 “공원을 만들기에 앞서 이 땅이 어떤 의미를 가지는지, 또한 공원이 어떤 것인지에 대해 생각해야 한다.”고 말했다. “용산공원을 어떻게 쓸 것인가는 국민들에게 맡기고, 국민들이 계획에 적극적으로 참여해야 한다.”고 강조하며 이를 위해선 시간을 두고 기다려야 한다는 점 또한 설명했다.

서 교수는 “공원은 한국의 민주주의가 어떻게 작동하는지 보여줘야 한다.”고 말했다. “민주적 토론을 통해 새로운 도시 문화를 만드는 방법을 논의해야 한다.”고 밝히며 “정부 주도의 마스터 플랜이나 완성년도에 구속될 것이 아니라 시민들이 알아서 만들어 나가야 한다.”고 덧붙였다. 정부나 전문가들은 논의의 ‘룰’을 만들고, 열린 공간을 만들어가는 것은 시민들이라는 입장이었다.

더불어 두 토론자는 ‘단순한 생태공원을 만들 것이 아니라 용산의 역사적 가치를 보여주자’고 제안했다. 건물들을 모두 헐어버리거나, 새롭게 짓는 것이 아니라 국민들이 있는 그대로의 용산을 돌아보고, 느끼는 시간을 가지는 것이 좋겠다며, 이 땅을 어떻게 쓸 것인지에 대한 국민적 논의는 차차 이뤄지는 것이 좋다고 말했다.

|

| 위촉된 청년프로그래머들. |

세미나에 참여한 사람들 역시 활발하게 논의에 뛰어들었다. 한 참가자는 “용산 미군기지에 아직 시민들이 들어가볼 수 없고, 직접적 이해관계가 있는 시민들이 많지 않은 상황에서 실질적인 시민참여가 가능한 지 궁금하다.”라고 질문했다.

이에 정 교수는 네덜란드가 10만여 건의 국민 의견을 받은 사례를 들며 “인터넷과 소셜미디어 등으로 시민참여와 토론이 충분히 가능하다.”고 답변했다. 또한 “특정한 이해관계에 한정시킬 것이 아니라, 용산 주민이나 서울 시민들, 더 나아가 국민들이 애정과 열정을 가지고 이용할 곳이 용산공원이라고 생각한다.”고 의견을 밝혔다.

자리에 함께한 용산구민들은 지금까지 주민으로서 겪었던 고충에 대해 토로하고, 도로, 지하도, 용산공원에 들어올 시설물 등에 대한 의견을 개진하기도 했다.

|

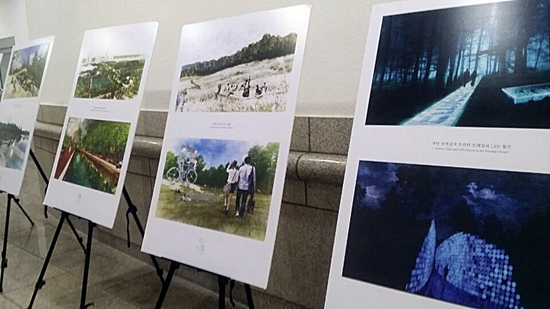

| 변화해갈 용산공원의 모습. |

‘백년대계’를 염두에 두고 있는 이번 사업은, 지난 110년 간의 용산의 역사와 더불어 앞으로의 100년을 계획하는 장이다. 용산공원이 다음 세대를 위한 선물이 되기 위해서는 시민과 전문가들의 지혜가 모여야 한다. ‘금단의 땅’이 진정 국민들의 품으로 돌아오는 가까운 미래를 기대한다.

대한민국 정책기자단 이지혜 ljh1213@naver.com

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.