- 제136조(벌칙)

-

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있다. <개정 2011. 12. 2.>

1. 저작재산권, 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 재산적 권리(제93조에 따른 권리는 제외한다)를 복제, 공연, 공중송신, 전시, 배포, 대여, 2차적저작물 작성의 방법으로 침해한 자

2. 제129조의3제1항에 따른 법원의 명령을 정당한 이유 없이 위반한 자 -

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있다. <개정 2009. 4. 22., 2011. 6. 30., 2011. 12. 2.>

1. 저작인격권 또는 실연자의 인격권을 침해하여 저작자 또는 실연자의 명예를 훼손한 자

2. 제53조 및 제54조(제90조 및 제98조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 등록을 거짓으로 한 자

3. 제93조에 따라 보호되는 데이터베이스제작자의 권리를 복제ㆍ배포ㆍ방송 또는 전송의 방법으로 침해한 자

3의2. 제103조의3제4항을 위반한 자

3의3. 업으로 또는 영리를 목적으로 제104조의2제1항 또는 제2항을 위반한 자

3의4. 업으로 또는 영리를 목적으로 제104조의3제1항을 위반한 자. 다만, 과실로 저작권 또는 이 법에 따라 보호되는 권리 침해를 유발 또는 은닉한다는 사실을 알지 못한 자는 제외한다.

3의5. 제104조의4제1호 또는 제2호에 해당하는 행위를 한 자

3의6. 제104조의5를 위반한 자

3의7. 제104조의7을 위반한 자

4. 제124조제1항에 따른 침해행위로 보는 행위를 한 자

5. 삭제 <2011. 6. 30.>

6. 삭제 <2011. 6. 30.>

콘텐츠 영역

미술은 예나 지금이나 요리조리 요리 중

요즘 인기 있는 직업 중 하나가 요리사이다.

이른바 셰프들의 인기가 그 어느 때보다 뜨겁다. 대중매체의 영향이 크지만, 모름지기 음식은 인간 생활의 세 가지 기본 요소 중 하나이기에 먹거리는 언제나 관심의 대상이다. 옷과 집도 중요하지만, 음식은 인간의 건강과 직결된다는 점에서 중요하다.

미술에서도 음식은 즐겨 다뤄진 소재 중 하나이다.

그리스시대부터 현대미술까지 음식은 한시기도 빠지지 않고 주요 소재로 다뤄졌다. 시대에 따라 표현한 구성과 기법이 다양했고, 그림에 담고자 하는 메시지도 분명했다.

일반적으로 정물화를 통해 바니타스(인생무상)적 의미로 표현한 그림들이 많지만, 재료를 장만하는 모습, 요리하는 장면이나 식사하는 장면을 통해 음식의 의미를 돌아보게 하는 그림들이 많다.

이중 요리를 하는 주방풍경은 17세기 플랑드르, 네덜란드 회화에서 자주 그려진 주제였는데 시대에 따라 주방(음식만들기)에 관한 인식이 달라지면서 그 표현관점이 변화하는 것이 흥미롭다.

주방 풍경, 즉 식사를 준비하는 모습은 식사하는 모습보다 상대적으로 많이 다뤄지지는 않았다. 과거에 식사를 준비하는 주방은 육체적으로 고달픈 노동의 장소에 불과했기 때문이다.

|

| 디에고 벨라스케스 <그리스도가 있는 마리아와 마리다의 집 주방> 1618년경, 캔버스에 유채 |

그림 한 점을 보자. 스페인 최고의 화가인 벨라스케스(Diego Rodríguez de Silva y Velázquez)가 1618년경에 그린 <그리스도가 있는 마리아와 마리다의 집 주방>이란 그림이다.

음식을 준비하는 젊은 여성은 뭔가 불만족스런 표정으로 정면을 응시하고 있고, 옆의 노파는 무언가를 지시하듯 서있다. 노파의 검지손가락이 가리키는 쪽을 보면 한 남자와 두 여인이 보인다. 이 그림은 그리스도의 이야기를 듣는 마리아와 음식을 준비한 마리다의 대조적 행동 중 어느 것이 더 가치 있는 것인지를 깨닫게 한 성서의 이야기를 구성한 그림이다.

생선, 달걀, 마늘이 보이고, 요리하는 장면을 확대해서 표현했지만, 실질적인 메시지는 방안의 종교적 장면을 돋보이게 하려는 의도이다. 어두운 주방에서 열심히 일해도 믿음(신앙)에 충실한 방안의 여인들보다 대접받지 못하는 것으로 표현했다.

요리는 노동의 결과?

|

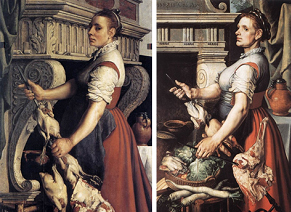

| 피테르 아르첸<요리사>1550, 1559, 패널에 유채 |

피테르 아르첸(Pieter Aertsen)의 <요리사>그림을 보면 요리는 맛과 모양의 조화로움이 아닌 요리사의 힘과 노동의 결과로 결정되는 것처럼 보인다. 요리사의 당당한 자세, 지나치다 싶을

정도로 부각시킨 팔 근육은 요리사의 덕목이 섬세한 미각이 아니라 힘과 체력이라는 것을 보여주는 듯하다.

풍족함이 가득한 식재료와 주방의 고전적인 인테리어로 미루어 요리사가 장만하는 음식은 대부호를 위한 만찬일 것이다. 오랜 세월 하루도 빠짐없이 다양한 요리를 통해 주인의 입맛을 만족하게 해야 하는 만큼 많은 힘과 노력이 필요하다.

(좌측의 그림은 1550년에 그려진 그림이고, 같은 주제에 비슷한 구성으로 1559년에 그려졌다. 마치 좌측의 요리사를 9년의 세월이 흐른 뒤에 같은 장소에서 그진 것처럼 느껴진다) 아르첸의 그림처럼 모든 요리사를 건강미 넘치는 그림으로 표현한 것은 아니지만, 주방이 고된 노동의 현장이라는 인식이 바뀐 것은 아니다.

|

| 베르나도 스트로치<요리>, 1625, 캔버스에 유채 / 장 바티스트 시메옹 샤르댕<채소를 다듬는 여인>1738, 캔버스에 유채 / 헤리트 도우<당근을 다듬는 여인>1646, 패널에 유채 |

베르나르도 스트로치(Bernardo Strozzi)의 <요리사>(1620)처럼 생기발랄한 표정으로 그려진 요리사도 있지만, 19세기 전까지 주방은 여전히 음침하고 분위기가 어둡게 묘사되었다.

주방을 고된 노동의 현장으로 인식했기 때문이다. 샤르댕(Jean Baptiste Siméon Chardin)의 작품이나 헤리트 도우(Gerrit Dou)의 작품을 보면 음식장만이 얼마나 고된 것인지 느끼게 된다.

샤르댕의 <채소를 다듬는 여인>(1738)은 잠시 멍하니 앞을 응시하는 하녀의 모습이 쉼 없이 일한 탓에 지치고 힘들어 보인다. 다듬어야 할 식재료는 아직 많이 남아있다.

그의 그림은 여인의 고달픈 일상을 통해 일의 가치를 되돌아보게 한다. 주방일의 고달픔은 도우의 <당근을 다듬는 여인>(1646)에서도 마찬가지이다.

화면 가득 채워진 식재료와 여인의 몸집만큼 커다란 그릇에서 해야 할 일의 양과 무게가 느껴진다. 무표정한 얼굴로 정면을 응시하고 있는 여인의 얼굴을 밝게 처리해서 뒤로 보이는 넓고 어두운 공간과 극한의 대조를 꾀한 구성이 여인의 노동을 더 부각시키는 효과를 준다.

주방의 변화-요리는 예술이다

그림에서 어둡고 암울한 분위기의 주방풍경이 바뀐 것은 19세기에 이르러서이다.

주변 배경이 훨씬 밝게 변화되었는데, 이는 요리를 노동으로 보았던 시선을 거두고 점차 하나의 예술로 간주하는 인식이 생기면서 부터이다.

요리를 만드는데 힘과 노동이 아닌, 미각과 감성이 중요하다는 것이 강조하기 시작했다. 미식가의 안목이 중요해지면서 요리의 과정을 중시하는 인식도 자연스럽게 확장되었다.

네덜란드 화가 피테르 야코프 호레만스(Pieter Jacob Horemans)의 <하인>시리즈는 18세기 후반 주방의 분위기가 어떻게 바뀌었는지 보여준다. 그림에 표현된 이미지로 볼 때 주방은 더는 노동의 장소가 아니라 차나 맥주를 마시며 나름의 휴식을 취할 수 있는 공간으로 바뀌었다.

샤르댕이나 도우의 그림 속 하인과는 전혀 다른 분위기이다. 표정이 밝고 여유롭다. 주변 배경 역시 어둡고 침침한 분위기에서 벗어나 깔끔하고 쾌적해 보인다.

|

| 피테르 야코프 호레만스 <하인> 1765, 캔버스에 유채 |

미술작품 속 주방분위기는 19세기에 이르러 한층 자유롭고 유쾌한 장소로 바뀌었다. 이러한 변화를 엿볼 수 있는 대표적 작품으로 비베르(Jehan Georges Vibert)의 <놀라운 소스>(c.1890)가 있다.

그때까지 여자가 독차지 하던 주방에 남자 요리사가 성직자와 함께 등장해 주방에서 음식을 맛보고 있다. 요리가 힘겨운 노동이 아닌 누군가를 행복하게 해주기 위한 즐겁고 유쾌한 시간이라고 느끼게 한다. 마치 요즘 방송하는 요리프로의 한 장면처럼.

|

| 제앙 조르주 비베르<놀라운 소스>1890, 캔버스에 유채 |

사실 이 그림은 인간의 욕망, 종교의 타락 등을 은근히 비판하는 속뜻이 담겨있지만, 그러한 해석보다는 앞서 살펴본 그림 속 여인들의 고되고 힘든 일상과는 전혀 다른 분위기가 눈길을 끈다.

이 그림은 열성적인 요리로 추기경을 깜짝 놀라게 한 요리사의 모습을 묘사하고 있다.

추기경이 자신의 입맛을 사로잡은 ‘기적의 소스’를 맛본 후 ‘오! 이런 놀라운 맛의 소스를 만들어 내다니’ 하고 감탄사를 내뱉는 듯 행동을 취하고 있다. 추기경은 그의 독특한 선홍빛 의복을 통해 묘사되고 있는데, 비베르는 종종 그의 회화적 구성에 있어서 그들의 정직성에 대한 감각을 갖게 하려고 강렬한 붉은색을 사용했다.

그림의 배경이 되는 집과 그 집의 주인인 추기경의 부유함은 오른쪽에 위치한 귀족적인 무늬로 장식된 큰 쇠 난로 덮개(후드)와 부엌에 위치한 여러 구리 냄비, 풍족한 음식 그리고 정교한 무늬가 있는 바닥을 통해 살펴볼 수 있다.

좀 더 넓은 역사적 맥락에서 보면 이 그림은 예술가와 작가들이 정부의 부패와 부유한 생활 방식을 가지고 살았던 다수의 고급 성직자들의 위선을 노출시키려 애쓰던 시대에 그려진 그림이다.

어떤 의도로 그려진 그림이든 이 그림은 종교의식을 행할 때의 근엄하고 엄숙한 모습과는 다르게 표현한 추기경의 모습(어찌 보면 하찮은 음식재료에 불과할 수 있는 것에 감탄하는 모습)과 추기경을 만족하게 한 요리사의 모습이 위트 있게 표현된 구성이 압권이다.

더하여 추기경의 선홍빛 의상, 튀어나온 배, 요리사의 반짝이는 구두, 뒤에 보이는 풍족한 식재료, 고급스러운 식기 등 대조적인 구성을 통해 19세기 전의 복잡하고 흐트러진 주방과 전혀 다른 분위기로 변화한 모습을 보여준다.

오늘날 주방은 과거에 견주어 환경, 용도, 의미 등에서 많은 차이가 있다. 그러나 아무리 편리한 요리도구를 사용하고, 현대사회에서 요리사의 이미지가 변했다 해도 식사준비는 노동이 기본이다.

먹는 사람을 위해 요리하는 사람은 모든 것에 신경을 써야 한다. 특히 맛과 건강의 동시 만족을 추구하는 현대인의 욕구를 충족시키기 위해서는 수많은 노력이 필요하다. 그중 핵심이 정성이다. 예나 지금이나 음식은 정성이 맛과 건강을 결정짓는다.

그렇기에 주방에서 누군가의 입맛과 건강을 위해 정성을 다하는 일은 그 자체로 가치 있는 일이다.

*참고문헌 및 추천도서: 케네스 벤디너 지음, 남경태 옮김『그림으로 본 음식의 문화사』예담, 2007.

◆ 변종필 미술평론가

◆ 변종필 미술평론가

문학박사로 2008년 미술평론가협회 미술평론공모 당선, 2009년 조선일보 신춘문예 미술평론부문에 당선됐다. 경희대 국제캠퍼스 객원교수, 박물관·미술관국고사업평가위원(2008~2016), ANCI연구소 부소장 등을 역임했다. 현재 양주시립장욱진미술관 관장으로 재직 중이며 미술평론가로 활동 중이다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.